Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas (1875-1876)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan de inleiding bij de atlas en de toelichting bij de houtsneden. Daarbij horen ook de volgende pagina's

- Beschrijving van de atlas

- Plaatjes van de atlas

- Tabellen en lijsten bij de atlas

- Vergelijking (plaatjes) met Bromme's Hand-Atlas (1862)

Voorwoorden

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas (1875-1876)

- Below are the introduction to the atlas and an explanation to the

woodcuts. Related pages

- Description of the atlas

- Pictures of the atlas

- Tables and lists to the atlas

- Comparison (pictures) with Bromme's Hand-Atlas (1862)

Prefaces

Inleiding / Introduction

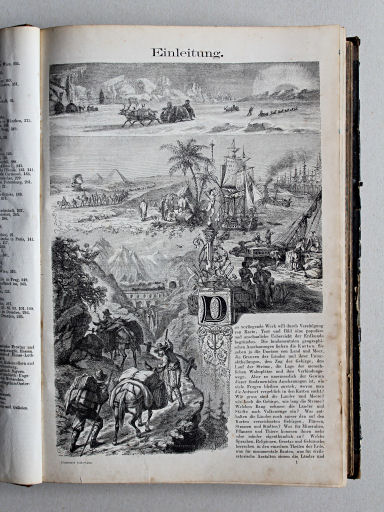

Einleitung.

Das vorliegende Werk will durch Vereinigung von Karte, Text und Bild eine populäre und anschauliche Uebersicht der Erdkunde begründen. Die fundamentalen geographischen Anschauungen liefern die Karten. Sie geben ja die Umrisse von Land und Meer, die Grenzen der Länder und ihrer Unterabtheilungen, den Zug der Gebirge, den Lauf der Ströme, die Lage der menschlichen Wohnplätze und ihre Verbindungswege. Aber so unermesslich der Gewinn dieser fundamentalen Anschauungen ist, wie viele Fragen bleiben zurück, wovon man die Antwort vergeblich in den Karten sucht? Wie gross sind die Länder und Meere? wie hoch die Gebirge, wie lang die Ströme? Welchen Rang nehmen die Länder und Städte nach Volksmenge ein? Was enthalten die Länder noch ausser den auf den Karten verzeichneten Gebirgen, Flüssen, Strassen und Städten? Was für Mineralien, Pflanzen und Thiere kommen ihnen mehr oder minder eigenthümlich zu? Welche Sprachen, Religionen, Gesetze und Gebräuche herrschen in den einzelnen Theilen der Erde, was für monumentale Bauten, was für civilisatorische Anstalten zieren die Länder und Städte? Alle solche Fragen, deren Anzahl Legion ist, beantworten die Karten nicht. Diess ist Sache des Textes, welcher die Karten begleitet, um die orographischen und hydrographischen Verhältnisse näher zu beleuchten, um die klimatischen, naturgeschichtlichen, ethnographischen und politischen Verhältnisse beizufügen, sammt den erforderlichen statistischen Zahlen.

Aber lässt sich Alles in Worte und Zahlen fassen? Da spricht der Text von tropischen Urwäldern und polaren Eisfeldern, von den Landriesen der heissen, von den Meerriesen der kalten Zone; er erwähnt Menschenrassen und Völkertrachten, indische Pagoden und byzantinische Tempel u. s. w. u. s. w. Ja wie sieht denn das Alles aus? wird der Leser fragen und die ausführlichste Beschreibung, die selbstverständlich in vorliegendem Text erst nicht Platz greifen könnte, wird ihm als Antwort nicht genügen. Die vermisste Anschauung kann nur das Bild gewähren, und wenn bei dem unendlichen Reichthum der Gegenstände, welche Veranschaulichung erheischen, von einer erschöpfenden Menge der Bilder auch in einem fünfzigmal grösseren Werke nicht die Rede sein kann, so lässt sich doch durch eine systematische Auswahl vorzüglich charakteristischer Bilder das erreichen, dass dem Leser die wichtigsten Grundanschauungen geboten werden, deren Aufnahme in seine Phantasie ihn befähigt, von vielem anderen, wenn ihm auch kein Bild vorliegt, eine Vorstellung und ein Urtheil sich zu bilden.

Die Erde ist «ein Stern unter Sternen», d. h. ein Weltkörper unter Weltkörpern und insbesondere ein Planet unter Planeten. Daher beginnen wir mit einem Blick auf die kosmischen Verhältnisse der Erde, auf welchen ja auch die allen Karten zu Grund liegende Eintheilung der Erde nach Länge und Breite beruht, was ein Stück der sogenannten mathematischen Geographie ist. Daran schliesst sich eine kurze Uebersicht der physikalischen Geographie, oder der allgemeinen Naturverhältnisse der Erde nach ihrem heissen Innern, ihrer Lufthülle, nach Land und Meer, nach Producten und Bewohnern. Unter den letzteren steht der Mensch obenan, und so schliesst das erste Hauptstück mit den allgemeinen menschlichen Verhältnissen, was man auch Anthropographie genannt hat, wo insbesondere von den Rassen, Sprachen und Religionen die Rede ist, auf welche die Hauptabtheilungen des Menschengeschlechts sich gründen.

Die nächsten Blätter und Hauptstücke betreffen die grossen Landmassen, welche man vorzugsweise Erdtheile oder Welttheile genannt hat. Während nämlich das Meer bis auf einige nunmehr ganz von Land umgebene Rückstände ehemaliger Meere (wie das Kaspische Meer) ein zusammenhängendes Ganzes bildet, ragt das Land in einer Unzahl einzelner Stücke aus der allgemeinen Meeresumhüllung hervor. Die drei grössten darunter nennt man vorzugsweise Continente, die übrigen Inseln. Kämen alle möglichen Abstufungen in der Grösse auf der Erde vor, so wäre diese Unterscheidung nur eine fliessende, so dass ein Continent nichts anderes als eine grosse Insel, eine Insel nur ein kleiner Continent wäre. Die Unterscheidung bekommt aber dadurch eine gehörige Bestimmtheit, dass der kleinste Continent die grösste Insel um ungefähr 100,000 Quadratmeilen übertrifft. Ein Erdtheil ist nun entweder ein eigener Continent wie Australien oder ein halbinselförmiger Bestandtheil eines Continents. So besteht der grosse Westcontinent aus zwei Erdtheilen, die als zwei riesige Halbinseln an der Landenge von Panama zusammenhängen, jedoch gewöhnlich unter dem Gesammtnamen Amerika in einen einzigen Erdtheil (Doppelerdtheil) zusammengefasst werden. Der noch grössere Ostcontinent besteht aber aus drei solchen Erdtheilen, indem an den grössten, Asien, die beiden anderen, Europa und Afrika, halbinselförmig sich anschliessen. Endlich ist noch zu bemerken, dass man häufig den Erdtheil und Continent Australien mit der ungeheuren Inselzone im stillen Ocean und mit den antarktischen Inseln im südlichen Eismeer zu einem grösseren Ganzen unter dem Namen Oceanien zusammenzufassen pflegt.

Die übrigen Blätter betreffen die einzelnen Länder, aus welchen die Erdtheile bestehen. Bei der Eintheilung; derselben in Länder sind die politischen Verhältnisse maassgebend. Die betrachteten Länder sind ebenso viele Staaten, beziehungsweise Staatencomplexe, welche ein politisches Band unischlingt. Sie bilden für uns wiederum drei Gruppen oder Kreise, den nächsten der deutschen Länder, den entfernteren der übrigen europäischen und den weitesten der aussereuropäischen Länder. Nach diesen drei Kreisen nehmen sie unser Interesse mehr oder weniger in Anspruch, sind uns auch in demselben Verhältniss mehr oder weniger bekannt und erheischen demnach ein grösseres oder geringeres Detail der Betrachtung.

Wir dürfen es uns aber auch nicht verhehlen, dass noch grosse Räume der Erdoberfläche uns gar nicht oder nur erst sehr mangelhaft bekannt sind. Wir sehen dabei vom Meeresboden ab, denn wenn wir auch diesen, wie er in der That zum vollständigen Relief der starren Erdoberfläche unter ihren beiden Hüllen, der flüssigen und der gasigen, gehört, berücksichtigen wollten, so müssten wir geradezu sagen, dass der bei weitem grösste Theil der Erdoberfläche unserer Kenntniss noch völlig entzogen sei. Aber auch wenn wir uns auf das Land beschränken, so sind ungeheure zusammenhängende Räume in Afrika und Australien noch von keinem europäischen Fuss betreten, und auch in Asien und in beiden Amerika gibt es eine Anzahl zerstreuter Räume, deren Kenntniss nur erst sehr mangelhaft ist, dergestalt, dass wichtige oro- und hydrographische Fragen noch der Antwort harren. Diess gilt besonders von dem innerasiatischen Tafelland mit seinen Randgebirgen und von den Cordilleren mit ihren inneren Hochplatten in Nord- und Südamerika. Ebenso ist die Erstreckung des Landes in den beiden Polarmeeren noch unbekannt. Die erwähnten Erdräume sind denn auch diejenigen, in welchen der geographische Forschungsgeist des laufenden Jahrhunderts mit zahlreichen Expeditionen unsere mangelhaften Kenntnisse zu erweitern bestrebt ist. An der Tagesordnung sind Nord- und Südpol-Expeditionen, Reisen in Nord-Afrika (Sahara) und Süd-Afrika (das südafrikanische Tafelland), im innern Australien, im Himalaja und seinen nördlichen Parellelgebirgen, in den nord- und südamerikanischen Cordilleren und den östlich daran stossenden Wildnissen. Ihre Ergebnisse nöthigen den Geographen, alljährlich mehr oder minder wichtige Berichtigungen in Karten und Text vorzunehmen.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Geschichte der geographischen Entdeckungen ausführlicher einzugehen, es wird vielmehr an Ort und Stelle in den einzelnen Abschnitten unsres geographischen Textes Gelegenheit sein, die bedeutendsten Forscher und die erfolgreichsten Reisen zu nennen. Nur auf die grösste Epoche der geographischen Entdeckungen, die nun ihren vierhundertjährigen Jubiläen entgegengehen, sowie auf die neuesten Fortschritte seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts mag noch ein flüchtiger Blick geworfen werden. Es ist die Zeit von 1492 bis 1520, in welcher die Erdkunde ihren grössten Schritt gethan hat, der ebendaher die alte Zeit von der neuen scheidet. Es ist die oceanische Schifffahrt, welche in rascher Folge die Wasserstrassen durch den atlantischen, den indischen, den stillen (oder grossen) Ocean eröffnet durch die weltgeschichtlichen Expeditionen, an deren Spitze Columbus, Vasco de Gama und Magellan standen, der erste und dritte mit spanischen, der zweite mit portugiesischen Schiffen. Und was für Entdeckungen von Land waren damit verbunden? Bei der ersten steigt ein ungeheurer Continent von mehr als 700,000 Quadratmeilen, Amerika, die beiden Hauptmeere der Erde scheidend, aus der Nacht der Vergangenheit empor; bei der zweiten enthüllen sich die südlichen und östlichen Umrisse des alten und grössten Continents, der den «Alten» noch so unvollkommen bekannten «alten Welt»; bei der dritten, der ersten «Weltumseglung», wird der Grundstein in der Kenntniss der eigentlichen oceanischen Welt gelegt, mit der Entdeckung der ersten an Asien sich anreihenden Inselfluren des grössten Oceans der Erde. Seit 1520 lag sozusagen die Erde in ihrer Ganzheit vor und dem folgte auf dem Fusse die Orientirung der Erde im Weltraum oder die Entdeckung des Planeten Erde durch Copernicus um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, womit die alte Weltanschauung vollends auf den Kopf gestellt war; besonders nachdem, freilich über ein Jahrhundert später, Newton das dynamische Band der Weltkörper in der allgemeinen Gravitation entdeckt hatte.

Was dem aus neuester Zeit gegenüber zu stellen ist, ist von zweierlei Art; zu den eigentlichen geographischen Entdeckungen nämlich, deren Tragweite freilich gegen jene sehr zurücksteht, kommen die grossartigen Veranstaltungen zur Weltverbindung, worin die neueste Zeit ihrerseits jener Hauptepoche bedeutend voransteht, aus welcher in dieser Hinsicht nur das Wagniss der oceanischen Schifffahrt zu nennen war. Wir haben jetzt Schiffe, die dem Eis der Polarmeere trotzen, wir haben ständige Dampfrouten durch die Oceane, wir haben grossartige Eisenbahn- und Telegraphensysteme in Europa und Nordamerika; beides hat auch in Ostindien, in Afrika und in Australien begonnen. Und um hier wieder die bedeutendsten Erscheinungen noch specieller anzuführen, so gehören hieher die Eisenbahnen, welche Oceane verbinden, die eigentlichen Welteisenbahnen, nämlich die über die Landengen von Suez und Panama, und die erst im Werk begriffene durch das ganze Unionsland über das nordamerikanische Felsgebirge und seine Hochplatten hin, deren Erbauung über diese, überhaupt über den ganzen Bau des westlichen nordamerikanischen Hochlandes, die gewünschten geographischen Aufschlüsse geben wird. Es gehören hieher die untermeerischen Telegraphen und vor allen der Welttelegraph, eine die ganze Erde umkreisende telegraphische Verbindung, die wieder aus zwei von einander unabhängigen Theilen besteht. Der eine ist das im Jahr 1866 definitiv geglückte atlantische Kabel zwischen Europa und Amerika, näher von Irland nach Newfoundland, das englisch-amerikanische, dem sich binnen Jahresfrist ein zweites, das französisch-amerikanische von Brest nach den französischen Fischerinseln bei Newfoundland zuzugesellen im Begriff ist, dergestalt, dass jenes Inselchen St. Pierre-Miquelon die einzige Zwischenstation zwischen Brest und New-York sein soll. Der andere ist der sibirisch-amerikanische Welttelegraph, der seiner Vollendung entgegengeht, um Petersburg ostwärts über Sibirien, die Behringsstrasse und das Felsgebirge mit New-York zu verbinden.

Um die Tragweite der neuesten Errungenschaften für den Weltverkehr recht einzusehen, darf man sich nur nach Behm (in seiner Schrift über die modernen Verkehrsmittel) der Zustände erinnern, wie sie noch bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bestanden hatten. In den meisten Ländern gab es vor diesem Zeitpunkt keine gebauten Landstrassen (Preussen z. B. besitzt Chausseen erst seit 1757). Reisen von 10 bis 20 Meilen im Herzen Deutschlands waren romantische Vergnügungen, wie man sie sich heutzutage nur in den Ländern des Orients oder in den Wildnissen Afrikas und Südamerikas verschaffen kann. Der «Schneckengang» der Post war noch im Anfang des laufenden Jahrhunderts berüchtigt. Und nicht dass die Eisenbahnen die Steinstrassen beschränkt hätten, sie hatten im Gegentheil eine Vermehrung derselben zur Folge; so hatte z. B. Frankreich zu Anfang dieses Jahrhunderts 6 bis 7 Tausend Lieues an Hauptchausseen, gegenwärtig 21,500 Lieues (oder 86,000 Kilometer) und überdiess aus neuester Zeit 240,000 Kilometer Vicinalstrassen, welche alle Dörfer mit den Hauptlinien des Verkehrs in Verbindung setzen. Die Gesammterstreckung der jetzigen Eisenbahnen beträgt ungefähr das Vierfache des Erdumfangs, die Gesammtlänge der Telegraphenlinien das Neunfache, und die der einzelnen Drahtleitungen mehr als das Zwanzigfache des Erdumfangs (von 5400 geogr. Meilen).

In der anderen Richtung haben wir vor Allem die Lösung oder wenigstens annähernde Lösung zwei alter Probleme. Das eine ist die nordwestliche Durchfahrt durch Mac Clure 1856, so dass nun in der wahren Nordgrenze des amerikanischen Continents kaum mehr eine dunkle Stelle sich findet. Das andere ist die Entdeckung des grossen Systems südostafrikanischer Seen und insbesondere der zu denselben gehörigen Nilquellseen durch Speke und Grant 1862, so dass nun das noch ältere Problem der Nilquellen («Caput Nili quaerere») in soweit gelöst vorliegt, wie wenn bei Erforschung des Rheins dessen zweiter Ursprung aus dem Bodensee constatirt wäre. Ein drittes Problem, dessen Möglichkeit erst in neuerer Zeit klar geworden ist, rückt nicht minder seiner Lösung entgegen, – das Nordpolproblem, d. h. den Nordpol wirklich zu erreichen und über ihn weg von der amerikanischen Seite des arktischen Oceans an die asiatische zu gelangen. Hat es sich bei den bisherigen Nordpolarexpeditionen vornehmlich um jene nordwestliche Durchfahrt und um die Nordgrenze des amerikanischen Continents gehandelt, so handelt es sich hier um die Nordgrenze des Polararchipels, vornehmlich Grönlands und seiner Nachbarinseln und deren etwaige Erstreckung gegen die sibirische Küste hin, und wir sehen mit Spannung den Erfolgen der deutschen Nordpolfahrt entgegen, welche die Lösung dieses Problems zuerst bestimmt in’s Auge gefasst hat. Ausserdem haben wir die nordsüdliche Durchreisung der Sahara zum Sudan von Barth, welche dadurch unter älteren ähnlichen Unternehmungen so einzig dasteht, dass durch sie das sogenannte Saharatiefland, wie es unsere Karten bis ins laufende Jahrzehnt hinein zeichneten, in ein gewaltiges Plateau verwandelt worden ist, das nordwärts und südwärts zu niederem Land abfällt. Nicht minder bedeutsam ist ferner die ostwestliche Durchreisung des südafrikanischen Tafellands durch Livingstone; die Entdeckung der ostafrikanischen Schneeriesen (Kilimandscharo u. s. w.) im Lande der Nilseen (erste Nachricht zwar schon 1848 durch Krapff, aber erst im laufenden Jahrzehnt gemessen und erstiegen durch von der Decken). Während vor 1850 nur eine australische Reise (Sturt 1845) bis ins Innere vorliegt (noch frühere Reisende hatten sich nur in verhältnissmässig geringen Entfernungen von der Küste gehalten), ist in neuester Zeit der Erdtheil in südnördlicher Richtung ganz durchreist worden (Stuart), so dass die terra incognita Australiens nunmehr in zwei Stücke unbekannten Landes, ein östliches und ein westliches, getheilt erscheint, in welche noch andere Reisen im laufenden Jahrzehnt eingeschnitten haben, bis sie wie die frühere von Sturt immer an wüsten oder wenigstens wasserarmen Räumen endeten. Zudem darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Hypsometrie der Erde in neuester Zeit abermals um 1000 Fuss sich aufgeschwungen hat durch die Entdeckung des Himalajabergs Gaurifankar oder Mount Everest, der nun als Culminationspunkt der Erde (von 27,300 Pariser Fuss) gilt, und dass die Gebrüder Schlagintweit ein dem Himalaja benachbartes Gebirge, den übrigens in weiterem Sinn zu seinem System selbst noch gehörigen Karakorum, entdeckt haben, dessen Gipfel mit den Himalajariesen wetteifern. Auf der anderen Seite hat sich die Hypsometrie der Erde auch sozusagen um eine bis zwei Myriaden Fuss vertieft, indem nun der früher bekannten grössten Meerestiefe von ca. 25,000 Fuss im südatlantischen Ocean Tiefenmessungen von 31 bis 44 Tausend Fuss im nordatlantischen und indischen Ocean sich zugesellt haben; indessen stehen solche Forschungen über den Boden der Oceane noch immer zu vereinzelt da, um entscheidende Aufschlüsse über die untermeerische Gestaltung des Erdbodens zu gewähren.

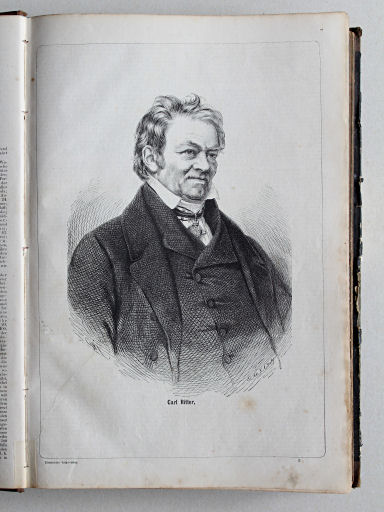

Endlich müssen wir noch, wobei wir aber nicht nur die Zeit seit 1850, vielmehr das laufende Jahrhundert überhaupt in’s Auge zu fassen haben, hinweisen auf die grossen Fortschritte in der nach den Ursachen forschenden Physik der Erde, sowie in der wissenschaftlichen Behandlung der Erdkunde überhaupt. Diese Reihe eröffnet Alexander v. Humboldt mit seinen Reisen nach Amerika und Asien, der Urheber der exacten Klimatologie in seinen Isothermen, Isotheren und Isochimenen, der Pflanzengeographie, der Vulcanographie, der magnetischen Observatorien. Ihm folgt in dein letztgenannten Gebiet Gauss, der «Newton des Erdmagnetismus», im erstgenannten Dove mit den Gesetzen der Winde und Stürme und mit weiteren Forschungen über die Vertheilung der Wärme an der Erdoberfläche, Forschungen, denen wir unter anderem eben die Zuversicht in die Lösbarkeit des vorhin erwähnten Nordpolproblems verdanken. Nur vorübergehend deuten wir die Aufschlüsse auf geologischem Gebiet an, die wir Lyell und anderen verdanken, sowie diejenigen auf dem organischen Gebiet, wo Darwins Name in erster Linie glänzt. Schliesslich aber nennen wir Carl Ritter als den eigentlichen Begründer der wissenschaftlichen Geographie, welcher für seine Erdkunde ein enormes Material von Reisen aus allen Zeitaltern ausgebeutet und verarbeitet hat.

Toelichting bij de houtsneden / Explanation to the woodcuts

Erklärung der Holzschnitte.

Die Illustrationen zum Volks-Atlas haben den Zweck, eine Auswahl von den Hauptmomenten der natürlichen und geschichtlichen Geographie zur Anschauung zu bringen. Bei dem überreichen Stoffe konnte nicht versucht werden, auch nur das Wesentlichste zu erschöpfen; aber die Einbildungskraft des Lesers in Bewegung zu setzen, seiner plastischen Vorstellung durch eine Reihe zusammenfassender Bilder nachzuhelfen, schien eine lösbare Aufgabe. Von diesem Gesichtspunkt aus werden Diejenigen, welche unsern Atlas nicht bloss flüchtig durchblättern, sondern ihm ihr Studium widmen, den Bildersaal als instruk- tive Ergänzung von Text und Karten erfreulich finden, ja mit leichter Mühe ein abgerundetes Ganzes darin gewahr werden. Was die Abbildungen bedeuten, ihr innerer Sinn und Zusammenhang, ist bei der Beschreibung der Welttheile und Länder ausführlich zur Sprache gekommen, so dass es sich hier nur noch darum handelt, die einzelnen Gegenstände zu benennen, und zwar nach der fessellosen Reihenfolge, die sie im Text einnehmen. – –

Karl Ritter (S. 5), hervorragendster Begründer der wissenschaftlichen Geographie, für welche er die Wechselwirkung zwischen der Menschheit und der Erdoberfläche als Prinzip aufgestellt hat. Dem Verhältniss der Erdkunde zur Natur und zur Geschichte des Menschen ist sein epochemachendes, bändereiches, aber unabgeschlossenes Hauptwerk gewidmet. Er starb 1859 in Berlin kurz nach Vollendung des achtzigsten Lebensjahrs. Seine Bücher, Karten und Collectaneen sind an die königliche Bibliothek in Berlin übergegangen, in seiner Vaterstadt Quedlinburg ist ihm ein Denkmal errichtet, und auf seinen Namen lauten Stiftungen für wissenschaftliche Reisen.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

13. Zonenbilder. Tropenzone 1 XL

Klimaatzones: tropisch klimaat / Climate zones: tropical climate 1

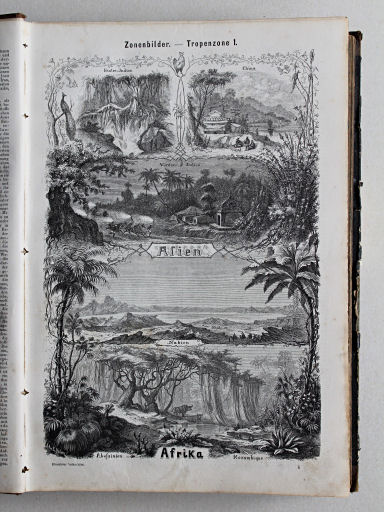

Zonenbilder. – Tropenzone 1. (S. 13.) Den heissen Gürtel von Asien und Afrika vertritt aus Hinterindien ein Wasserfall bei Singapore, aus Vorderindien eine Gegend bei Calcutta mit Pagode und indischer Post, aus China eine Ansiedlung am untern Sikiang; aus Nubien der Bahr-Assal oder Salzsee, zu unterst Waldstellen von Habeseh und Mozambique. Charakteristische Thier- und Pflanzenformen sind hier und in der Folge als Beischmuck verwendet.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

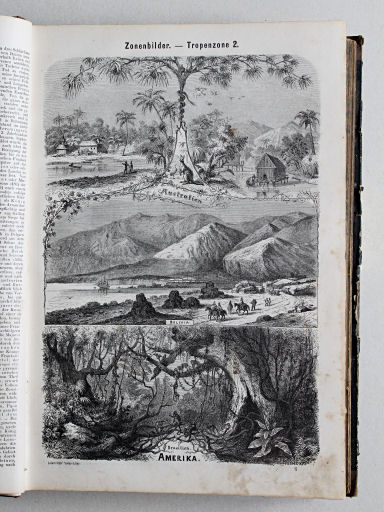

21. Zonenbilder. Tropenzone 2 XL

Klimaatzones: tropisch klimaat / Climate zones: tropical climate 2

Zonenbilder. – Tropenzone 2. (S. 21.) Im tropischen Amerika und Oceanien begegnen wir brasilischem Urwald, einem Bergsee in Bolivia, und oben polynesischen Landschaften: rechts auf der Insel Vaigiou (Waidschiu), links auf Taiti.

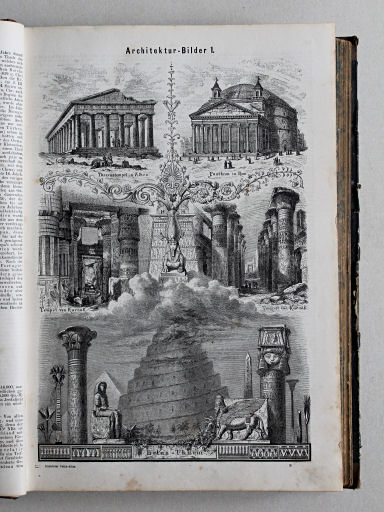

Architektur-Bilder 1. (S. 29.) Wie die Baukunst durch die Strenge ihrer Gesetze zur Grundlage der übrigen Künste wird, so verkörpern sich auch in ihren Gebilden die grossen Kulturperioden der Menschheit am sprechendsten. Unsre Tafel enthält von unten oben Denkmäler der asiatischen, egyptischen und classischen Phantasie. Assyrisch-babylonischer Baustyl: Der aus der biblisch Sage bekannte Belusthurm baut sich in die Wolken; eine um acht sich verjüngende Stockwerke herumgehende Treppe führt in das Innere und zu dem das Gänze bekrönenden Tempel. Rechts davon ein colossaler geflügelter Löwe mit Menschenhaupt, wie sie den Haupteingang assyrischer Paläste zu schmücken pflegten. Links unten assyrische Ornamente aus Niniveh. – Egyptischer Styl: Unter dem Löwen egyptische Ornamente; rechts aussen Papyrus- wie andrerseits Lotos-Formen als Typen egyptischer Säulentheile; dabei eine Säule vom Tempel zu Denderah, deren Kapitäl einen Kopf und Tempel vorstellt, nebst dem Obelisk von Heliopolis. Links vom Belusthurm die Memnons-Statue, dahinter eine Pyramide und weiter links eine Säule vom Eingang des Tempels auf Philae. Die Sphinx in der Mitte des Blattes, aus welcher nach links ein griechisches, nach rechts ein römisches Ornament hervorwächst, trennt zwei Säulenhallen des Tempels von Karnak. – Griechischer Styl, vertreten durch den dorischen Theseustempel in Athen. – Römischer Styl: Das unter Augustus vollendete Pautheon in Rom, das schönste unter den Rundgebäuden ohne Säulenumstellung.

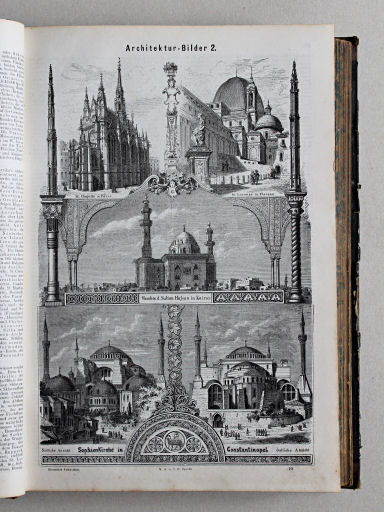

Architektur-Bilder 2. (S. 37.) Den byzantinischen Styl deutet unten ein romanisch-byzantinisches Ornament an zwischen zwei Ansichten der Sophienkirche in Stambul; den maurischen Styl die Moschee des Sultans Hassan in Kairo, umgeben von maurischen Säulen, Bögen und Ornamenten; den gothischen die Sainte Chapelle in Paris; die Renaissance Architekturen in Florenz mit der St. Lorenzo-Kirche.

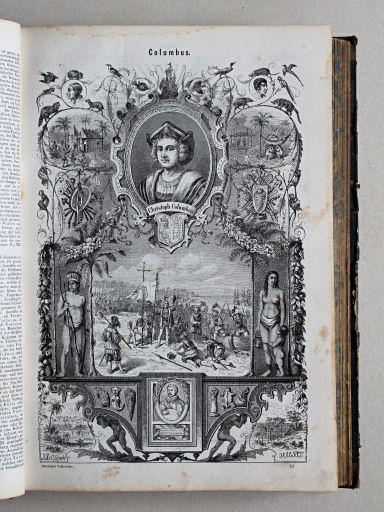

Columbus. (S. 45.) An dem von Wilden getragnen Sockel ist zwischen indianischen Götzen das Reliefbildniss des genialen Entdeckers der neuen Welt angebracht, während sich rechts und links ein Ausblick auf westindische Landschaften eröffnet. Ein zweites Bildniss von Columbus befindet sich in der Höhe, und zwar das auf Befehl des Königs Ferdinand gemalte. Unter demselben sehen wir den kühnen Seefahrer so eben auf transatlantischem Boden gelandet und von demselben für die spanische Krone Besitz ergreifen. Den übrigen Raum der Tafel füllen Eingeborne Amerika’s, deren Waffen und Geräthe, Darstellungen ihrer Spiele und Leichenceremonien, sowie der dort einheimischen Pflanzen und Thiere.

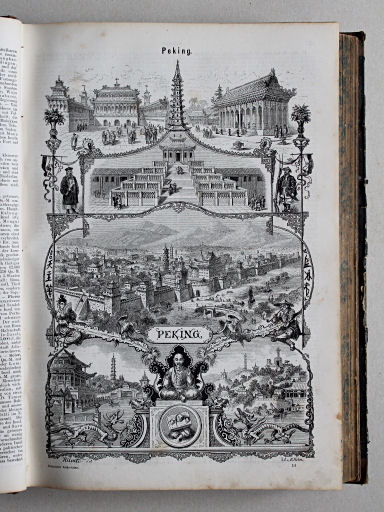

Peking. (S. 53.) Unter einer Ansicht der Hauptstadt des bevölkertsten Reiches auf dem Erdboden zeigt sich rechts ein Theil der kaiserlichen Gärten, links ein Privathaus mit Anlagen; über Peking der kaiserliche Thron mit Stufen und Balustraden aus weissem Marmor, das Geländer aus Gold; oben links der Hof des kaiserlichen Audienzpalastes, rechts Peristyle des Audienzsaales.

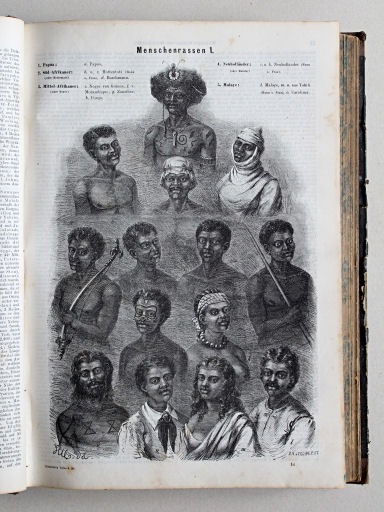

Menschenrassen 1. (S. 61) und Menschenrassen 2. (S. 69) sind durch die beigeschriebnen Namen erklärt.

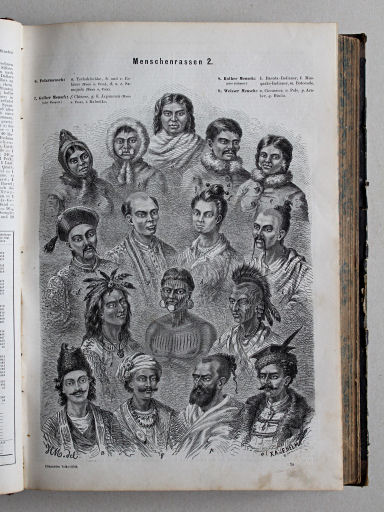

Menschenrassen 1. (S. 61) und Menschenrassen 2. (S. 69) sind durch die beigeschriebnen Namen erklärt.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

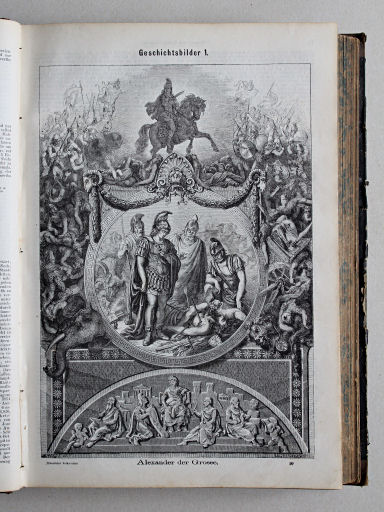

77. Geschichtsbilder 1 XL

Beelden uit de geschiedeniis / Images from history 1

Geschichtsbilder 1. (S. 77.) Der macedonische Heldenkönig, der sich einen Siegespfad bis nach Indien gebahnt, bekrönt in Glorie auf dem Bukephalus die Tafel. Sein Ringen mit den asiatischen Heeren umgiebt das Mittelbild, wo er an der Leiche des Darius steht. Unten ein persisches Mauerornament mit Reliefdarstellung von Alexander als Städtegründer und Förderer von Kunst und Wissenschaft.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

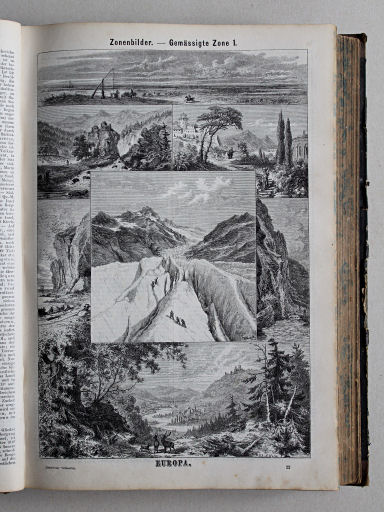

85. Zonenbilder. Gemässigte Zone 1 XL

Klimaatzones: gematigd klimaat / Climate zones: temperate climate 1

Zonenbilder. – Gemässigte Zone 1. (S. 85.) Die Landschaften dieser Tafel gehören mit einer einzigen Ausnahme dem Boden von Europa an. Die am Fuss ist typisch für Deutschland; in der Mitte vergegenwärtigt der Grindelwaldgletscher das Hochgebirge der Schweiz. Daran lehnt sich links ein Stück norwegischer Küste, rechts eine Gebirgsgegend aus dem Kaukasus, womit nach Asien hinübergegriffen wird. Zu oberst dehnt sich eine ungarische Puszta aus, von deren baumloser Einförmigkeit das Auge sich gern zu der italienischen Gegend rechts, der spanischen links herabsenkt.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

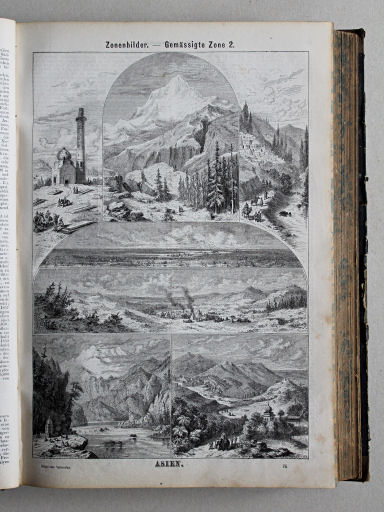

93. Zonenbilder. Gemässigte Zone 2 XL

Klimaatzones: gematigd klimaat / Climate zones: temperate climate 2

Zonenbilder. – Gemässigte Zone 2. (S. 93.) Die Composition culminirt wie der Erdball selbst in dem höchstragenden Gaurisankar, der eine persische Gegend zur Rechten hat, eine syrische zur Linken. Auch die nach unten folgenden Landschaften sind asiatische: Steppe am Kaspisee und in der Mongolei, Scenerie am Ganges-Ursprung (links) und im nördlichen Hinterindien (rechts).

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

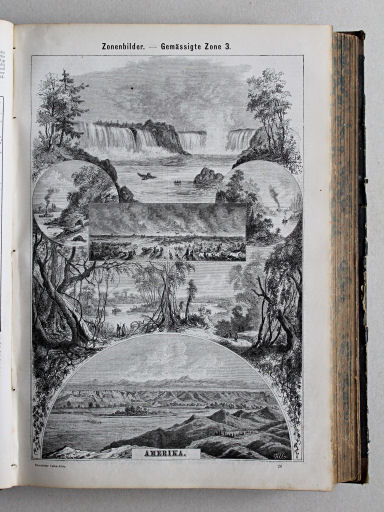

101. Zonenbilder. Gemässigte Zone 3 XL

Klimaatzones: gematigd klimaat / Climate zones: temperate climate 2

Zonenbilder. – Gemässigte Zone 3. (S. 101.) Der unverkennbare Niagara-Fall versetzt uns nach Nordamerika. Die untere Wölbung eines Panorama’s der Felsengebirge trägt (von unten nach oben und von links nach rechts benannt) Flussbilder vom Fox-River und Wabash, vom Ohio und Mississippi, zwischen letztern eine brennende Prairie.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

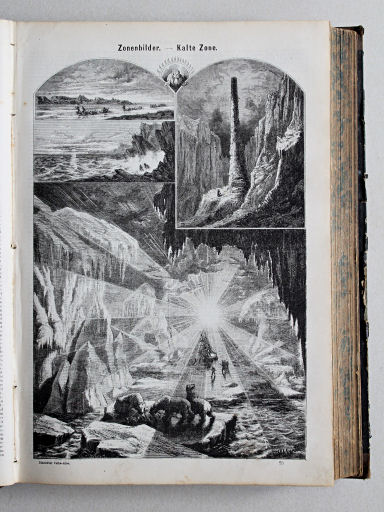

109. Zonenbilder. Kalte Zone XL

Klimaatzones: polair klimaat / Climate zones: polar climate

Zonenbilder. – Kalte Zone. (S. 109.) Walross und Eisbären sind Wegweiser nach der Polarzone, ihrer Mitternachtsonne und ihren Rennthierschlitten. Die Landschaften mit der Basaltsäule und dem sturmgepeitschten Meer bilden den unwirthlichen Uebergang aus der Mittelzone.

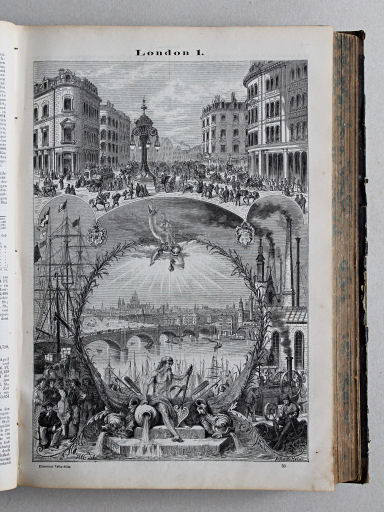

London 1. (S. 117.) Der Themsevater, umgeben von Personen und Werkzeugen des Handels und der Industrie, behauptet und beschützt die verkehrswichtigste Stadt des Erdenrunds, die an der Londonbrücke und Paulskirche sogleich kenntlich ist und ihren Genius Hermes in Strahlen über sich erblickt. Die einzelnen Stadttheile, denen die nächste Tafel gewidmet ist, eröffnet hier die wimmelnde Southwarkstreet.

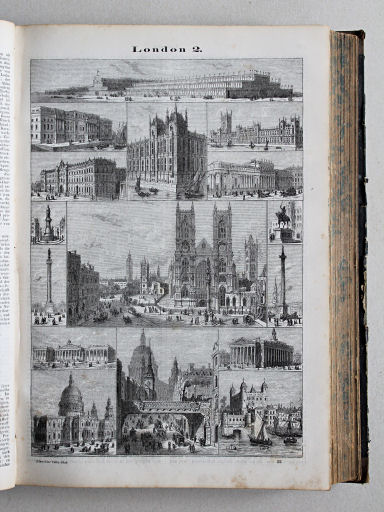

London 2. (S. 125.) Der Krystallpalast hat Ansichten vom Parlamentsgebäude, Hauptzollamt und von der königl. Residenz unter sich, tiefer die Westminsterabtei, ihr zur Seite rechts: die Reiterstatue von Richard Löwenherz, die Trafalgarsäule, links: das Standbild Georgs III. und das Nelson-Monument. Unten zwischen Tower, Paulskirche, British Museum ein Eisenbahn-Viadukt.

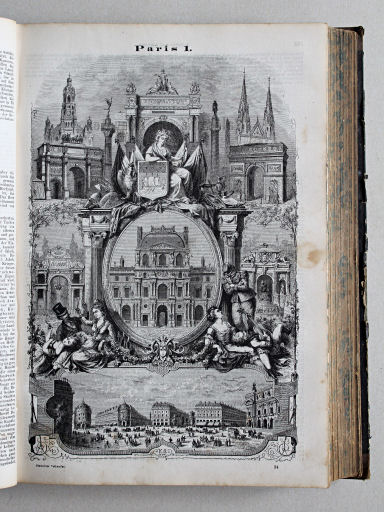

Paris 1. (S. 133.) Die vielgerühmte und vielgescholtne Kapitale an der Seine charakterisirt sich durch Embleme und Staffage als ein Mittelpunkt von Kunst und Wissenschaft, von Handel und Industrie, von frankem Lebensgenuss und gallischer Streitfertigkeit. Rechts von der Lutetia sind Vendôme-Säule, Luksor-Obelisk, Klotilden-Kirche und Triumphbogen de l’Etoile gruppirt, links Julisäule, Triumphbogen du Carrousel und Dreifaltigkeitskirche. Das Medaillon des Louvre-Pavillons Richelieu hat zur Linken den Jardin Mabille, zur Rechten den Jardin du Luxembourg. Unten blickt man in Umgebungen der Oper.

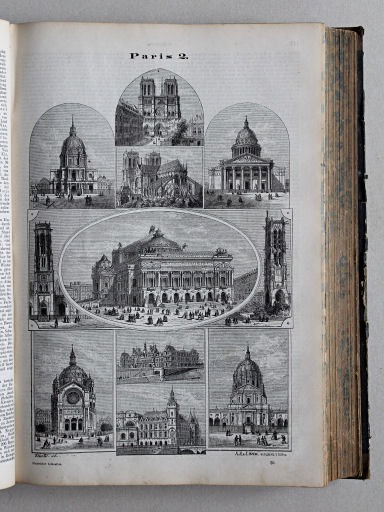

Paris 2. (S. 141.) Die Cathedrale Notre Dame, vordere und hintere Ansicht, hat rechts das Pantheon, links den Invalidendom. Das Oval der Mitte zeigt das neue Opernhaus, dem zur Rechten der Thurm Saint-Jacques la Boucherie am Boulevard Sebastopol sich erhebt, links der gothische Glockenthurm am Louvreplatz; unten der Justizpalast, darüber das Stadthaus, rechts die Kirche Val de Grâce, links die des St. Augustin.

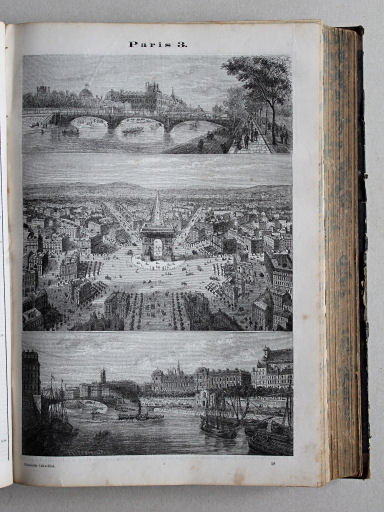

Paris 3. (S. 149.) Von unten nach oben: Brücke des Tuileriengartens, Platz und Triumphbogen de l’Etoile, die Quais de la Grève und de la Mégisserie mit den neuen Theatern und der Arcole-Brücke.

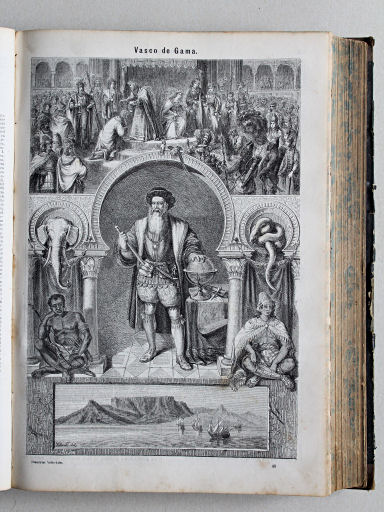

Vasco de Gama. (S. 157.) Der wackre Portugiese, zu dessen Füssen das Cap der guten Hoffnung mit dem Tafelberg, hat als Umschiffer Afrika’s die südlichen Umrisse des Ostcontinents zuerst klar gemacht. Oben die Scene seiner Rückkehr mit ostindischen Wundern und seines feierlichen Empfangs durch König Emanuel von Portugal.

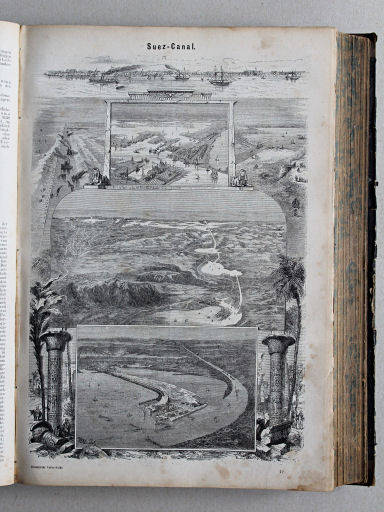

Suez-Canal. (S. 165.) Das Mittelbild ist ein Panorama der Landenge von Suez: links das Nildelta, im Vordergrund zwei Bergketten, hinter denen Kairo, von da durch die Wüste der Süsswasser-Canal, bei Ismaila in den Timsah-See, bei Suez in das Rothe Meer mündend. Im Vordergruund: das Rothe Meer, Suez, dann Canal in der Richtung nach den Bitterseen, Timsah, Ballah, Mensaleh, in’s Mittelmeer. – Unten: Ansicht von Suez (Stadt und Hafen) und Canalstrecke bis zu den Bitterseen. – Oberhalb: Ansicht von Port-Said mit dem Mensaleh-See im Hintergrund. Rechts Eintritt des Canals in den Timsah-See; links: Canalstrecke bei El-Kantara. – Zu oberst: Ismaila, vom Timsah-See aus gesehen. – In den untern Ecken egyptische Natur- und Kunstprodukte.

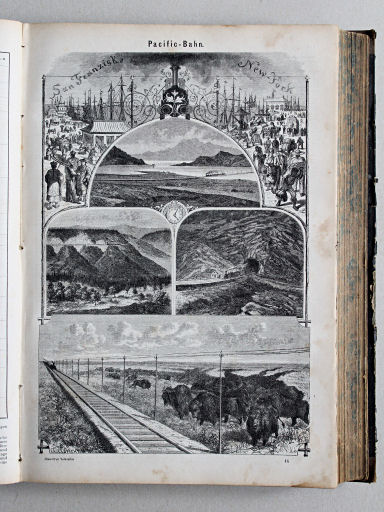

Pacific-Bahn. (S. 173.) Wenn man von Wundern der neuen Welt spräche, so zählte dieses Eisenband zwischen dem atlantischen und stillen Ocean in doppeltem Sinne dazu. Die Lokomotive überwindet auf einer Strecke von 713 Meilen eine höchste Höhe von 2,500 Meter, und setzt wie berauscht über jede trockne und feuchte Schranke hinweg, durch Prairieen und über Seen, durch und über Felsgebirgswälle. New-York und San Francisco könnten so die zwei Augen Nordamerika’s heissen, mit deren einem es nach Europa, mit dein andern nach Asien blickt.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

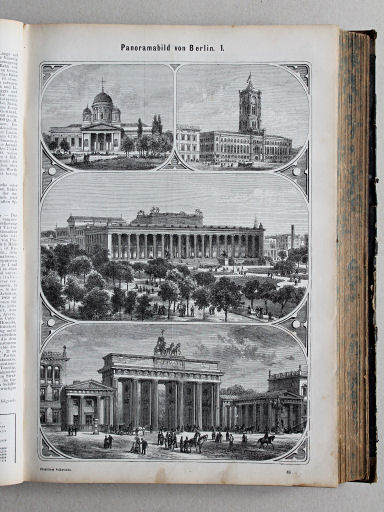

181. Panorama von Berlin 1 XL

Beelden uit Berlijn / Images from Berlin 1

Panorama von Berlin 1. (S. 181.) Rechts oben das neue Rathhaus im Rundbogenstyl, ein Terrain von mehr als 300 Fuss Länge und 290 Fuss Breite umfassend, mit seiner Masse bis zu 85 Fuss sich erhebend und in der Mitte der Hauptfront von einem 300 Fuss hohen Thurm überragt. Links der Dom, von Schinkel erbaut, wie auch das die Mitte einnehmende Alte Museum mit seiner von 18 jonischen Säulen getragenen Vorhalle, zu welcher eine breite Freitreppe emporführt. Unten das Brandenburger Thor, ein Nachbild von den Propyläen der Athenischen Akropolis.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

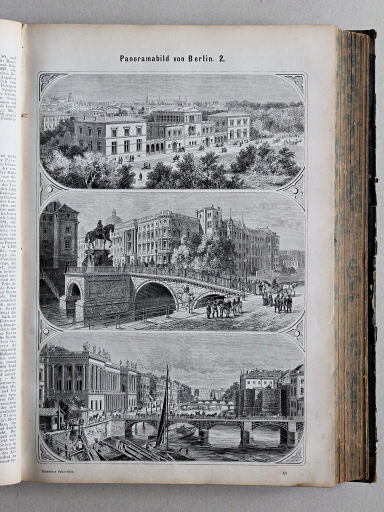

189. Panorama von Berlin 2 XL

Beelden uit Berlijn / Images from Berlin 2

Panorama von Berlin 2. (S. 189.) Oberes Bild: Raczynski-Palais am Königsplatz gegenüber dem Kroll’schen Etablissement. Mittelbild: lange Brücke mit der Reiterstatue des grossen Kurfürsten und das königliche Schloss. Unteres Bild: Die neue Börse.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

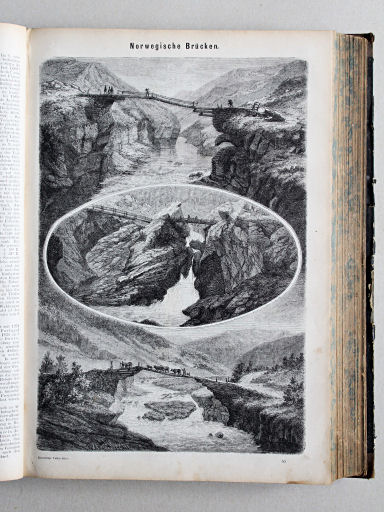

197. Norwegische Brücken XL

Bruggen in Noorwegen / Bridges in Norway

Norwegische Brücken. (S. 197.) An solchen primitiven Uebergängen, die neuerdings hin und wieder durch moderne Bauten ersetzt werden, hält der norwegische Bauer mit um so grösserer Zähigkeit fest, je halsbrechender sie sind. Die Brücke des Mittelbildes heisst Riddarspranget, zu deutsch Rittersprung; denn nach der Sage hat einst ein Ritter seines Gegners Tochter geraubt uud die schöne Beute durch einen waghalsigen Sprung über diesen Abgrund in Sicherheit gebracht.

Alexander v. Humboldt. (S. 205.) Die Reisen dieses grossen

Forschers, der das Wissen einer ganzen Akademie in sich vereinigte

und in seinem »Kosmos« niederlegte, sind epochemachend für die wissenschaftliche Geographie: Humboldt’s Reise in die Aequinoctialgegenden der neuen Welt (1798-1804) und seine zweite grosse Reise nach

Centralasien (1829). »Die Frucht dieser Humboldt’schen Reisen

und Wahrnehmungen war die umfassende Orientirung in beiden Hauptcontinenten nach allen Naturverhältnissen, nebst einer unermesslichen

Ausbeute für die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft. Es war

damit das classische Muster hingestellt für die folgenden Reisen und

Forschungen, welche unser Jahrhundert bis zur Gegenwart beschäftigen

und noch ferner in Anspruch nehmen werden *).«

________________________________

*) Reuschle’s Handbuch der Geographie I. S. 27.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

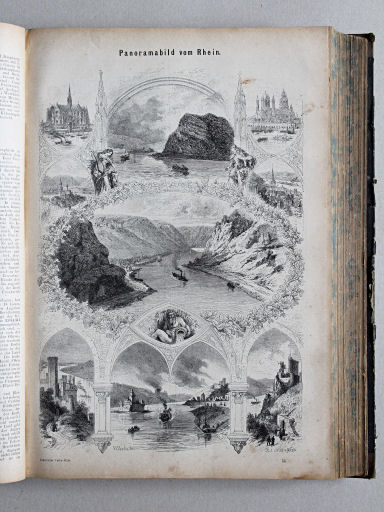

213. Panoramabild vom Rhein XL

Beelden van de Rijn / Images of the Rhine

Panoramabild vom Rhein. (S. 213.) Zu Häupten des Bildes ragen die Kathedralen von Köln und Mainz; zwischen ihnen der Lurley- Fels mit seinem Sangweib gegenüber der stromschirmenden Germania. Von der Linken zur Rechten verfolgen wir nun Bingen, Bacharach, das Thal bei St. Goar, von Eichen- und Weinlaub umfasst, darunter der Flussgott selbst mit unerschöpflicher Urne, dann Stolzenfels, Kaub mit der Pfalz, und zuletzt in der rechtsuntern Ecke Burg Rheinstein.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

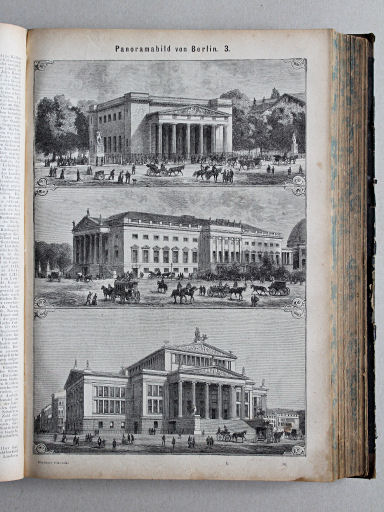

221. Panorama von Berlin 3 XL

Beelden uit Berlijn / Images from Berlin 3

Panorama von Berlin 3. (S. 221.) Oben: Neue Wache und das Kastanienwäldchen; Mitte:, Opernhaus; unten: Königliches Schauspielhaus.

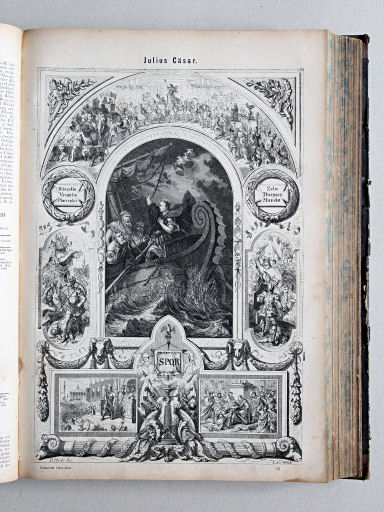

Julius Cäsar. (S. 229.) Dieser Name bedeutet hier das römische Weltreich. Das Mittelbild schildert jene Episode aus dem entscheidenden Feldzuge gegen Pompejus, wo Cäsar, um die Verstärkung seines Heeres zu beschleunigen, allein und incognito von Apollonia nach Brundusium zurückfahrend, den Steuermann, welcher aus Furcht vor dem stürmischen Meere umwenden wollte, mit den Worten ermuthigt: »Frischauf, wackrer Mann! Wag’s und fürchte nichts! Du führst in deinem Schiffe den Cäsar und sein Glück!« – Der Bogen über diesem Hauptbilde stellt einen Triumphzug dar: in der unmittelbaren Umgebung des Triumphwagens Jünglinge mit Palmzweigen und Weihrauchfackeln, Tänzer und Spielleute; vor dem Wagen gefangne Könige, lebendige und leblose Siegesbeute; hinter demselben das Schlachtross des Triumphators, mit dessen Waffen geschmückt; dann eine Abtheilung römischer Soldaten mit Standarten und Feldzeichen; Gefangene ziehen Wagen, auf denen sich Gegenstände aus zerstörten Tempeln befinden; hinter ihnen andre Gefangene und Soldaten, welche Trophäen auf Stangen tragen. – Nach unten folgen rechts und links Lorbeerkränze mit Inschriften wichtiger Schlachtenorte, dann links eine Versinnbildlichung der Kämpfe gegen asiatische Völker, rechts gegen Gallier und Germanen. Der Sockel, dem zwei Sturmböcke zur Basis dienen, enthält zwischen römischen Trophäen rechts die Ermordung Cäsars am 15. März 44 v. Chr. im Theater des Pompejus, und zwar den Moment, wo Tullius Cimber, der sich dem Imperator unter einem Vorwand am meisten genähert hatte, den Verschwornen das Zeichen giebt, indem er dem Opfer die Toga von der Schulter reisst. Links spricht Marcus Antonius angesichts der mit 23 Wunden bedeckten Leiche Cäsars zum Volk.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

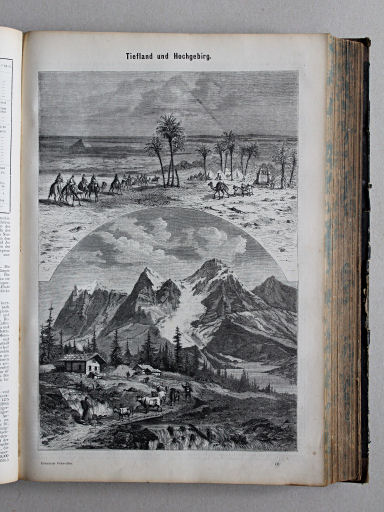

237. Tiefland und Hochgebirg XL

Laagland en hooggebergte / Lowlands and high mountains

Tiefland und Hochgebirg. (S. 237.) Ein Wüstenbild aus Egypten und eine Tyroler Alpenlandschaft bringen die beiden Aeussersten irdischer Bodengestaltung gleichzeitig vor Augen. Welcher Contrast zwischen Sennhirt und Fellah, Ziege und Kameel, Fichte und Palme, Glühsand und Gletscherschnee!

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

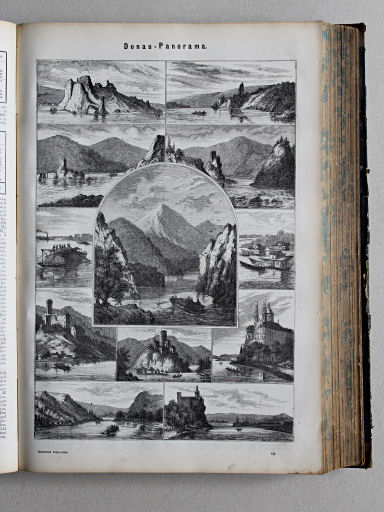

245. Donau-Panorama XL

Beelden van de Donau / Images of the Danube

Donau-Panorama. (S. 245.) Das Mittelbild zeigt den Strom bei Ober-Mühl, darunter Schloss Heckersdorf in Bayern, links eine Ruder -barke, rechts ein Mühlenstrand. Die weitern Veduten von oben nach unten, zugleich von links nach rechts, sind: Schloss Theben in Ungarn; Scenerie unterhalb ungarisch Haimburg; Donauwirbel mit den Ruinen von Hauenstein (Teufelsthurm) in Oeterreich; Donaustrudel mit der Ruine Werfenstein und der Felseninsel Wörth ebendaselbst; Ruine Hildgardsberg in Bayern; Abtei von Melk, Scenerie vor Linz, Felsenschloss Persenbeug, alle drei in Oesterreich.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

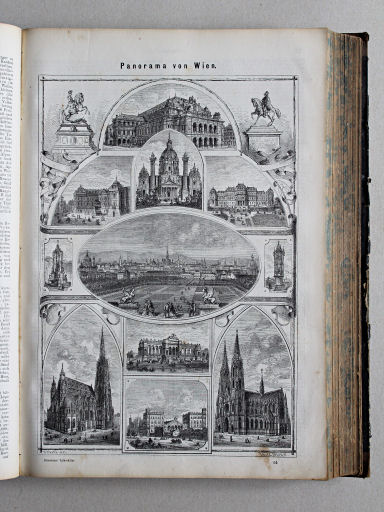

253. Panorama von Wien XL

Beelden uit Wenen / Images from Vienna

Panorama von Wien. (S. 253.) Im Oval die Ansicht der Weltstadt vom Belvedere aus; links oben das Monument des Prinzen Eugen, gegenüber das des Fürsten Schwarzenberg, dazwischen das neue Opernhaus; weiter hinab, bustrophēdon gelesen: Belvedere, Karlskirche, Josephsplatz; dann der Brunnen auf dem Hohenmarkt, das Monument der Spinnerin am Kreuz; die Votivkirche, die Gloriette über Schönbrunn, drunter der Nordbahnhof, und in der linksuntern Ecke der Stephansdom.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

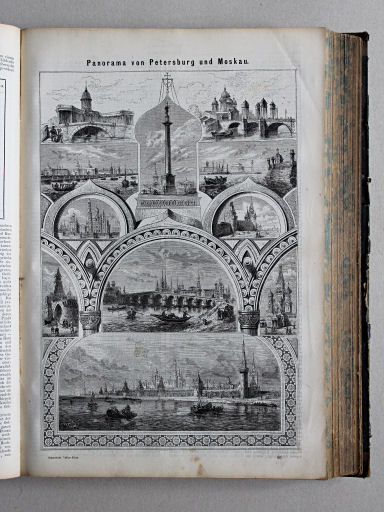

261. Panorama von Petersburg und Moskau XL

Beelden uit Sint-Petersburg en Moskou / Images from Saint Petersburg and Moscow

Panorama von Petersburg und Moskau. (S. 261.) Einem byzantinisch-tatarischen Gepräge, dem russischen Zwiebelstyl mit vorherrschendem Rundbogen, hat sich seit Peter dem Grossen der verdorbne Geschmack des Abendlandes, aber in grandiosem Vortrag, hinzugesellt. Die 5 obern Bilder betreffen das modern-europäische Petersburg, die 6 untern das halb-orientalische Moskau. Wir benennen sie von links nach rechts: Kasankirche und Brücke, darunter Isaakbrücke und Admiralität; Alexandersäule; Troizkoikirche, darunter Börse und ein Theil der Festung; – Iwan Weliki-Thurm; Mauer und Heiligenthor am Kreml; St. Niklas-Thor; steinerne Brücke über die Moskwa; Kirche zur heiligen Jungfrau; Totalansicht des Kreml.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

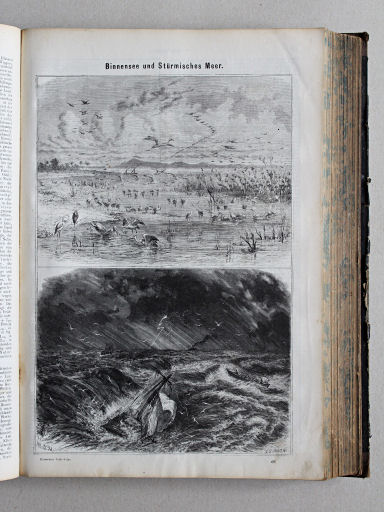

269. Binnensee und Stürmisches Meer XL

Meer en stormachtige zee / Lake and stormy sea

Binnensee und Stürmisches Meer. (S. 269.) Dem continentalen Contrast auf Seite 237 stellt sich hier ein mariner zur Seite, der aber mit beiden Stockwerken eine Nachbarschaft vorstellen kann, z. B. zwischen Europa und Asien: hier Wogensturz und sturmgejagte Möven, dort Sumpfwasser mit rastenden Wandervögeln.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

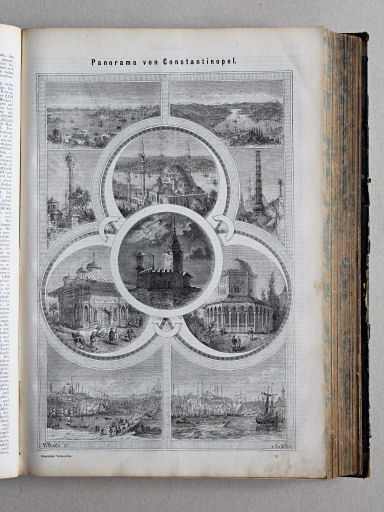

277. Panorama von Constantinopel XL

Beelden uit Constantinopel / Images from Constantinople

Panorama von Constantinopel. (S. 277.) Oben links der kaiserliche Sommerpalast zu Beschiek-Tasch mit Aussicht auf das Marmorameer und den Bosporus; links ist Scutari sichtbar, rechts das Serai Bournou, sowie ein Theil der Stadt, in der Mitte der Guz-Couli, im Hintergrund der schneebedeckte Olympus. Oben rechts der kaiserliche Sommerpalast Beglier-Bey auf der asiatischen Seite des Bosporus, hinten das Schwarze Meer. – Zwischen der Säule des Kaisers Marcian links und der »angebrannten Säule« rechts (beides Römer-Reste, die letztere Säule ursprünglich dem Apollo geweiht, später mit der Statue des Kaisers Constantin geschmückt) die Moschee Solimans des Prächtigen, vom Seraskier-Thurm aus gesehen, darunter der schon genannte Guz-Couli oder Mädchen-Thurm, zwischen Serai Bournou und Scutari am Eintritt des Bosporus in’s Marmorameer gelegen. Links herab vom Thurm die Fontaine auf dem Sophienplatz, rechts das Mausoleum Solimans des Prächtigen. Unten links die fliegende Brücke von Galata über den Hafen, rechts der Hafen von Constantinopel selbst.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

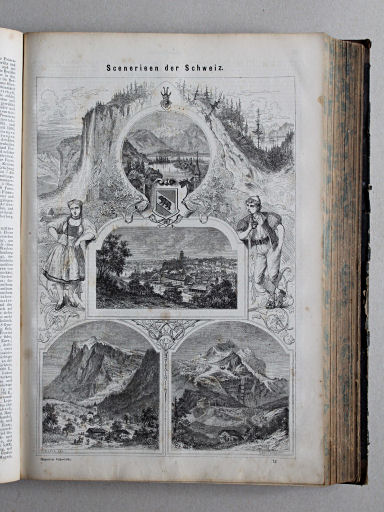

285. Scenerieen der Schweiz XL

Beelden uit Zwitserland / Images from Switzerland

Scenerieen der Schweiz. (S. 285.) Die Abbildungen beziehen sich alle auf das Berner Oberland. Von links nach rechts und von oben nach unten: Staubbach, Thun (zu beiden Seiten Edelweiss), Giessbachfall, Brienzersee; Senne und Sennerin aus der Gegend von Guggisberg, zwischen beiden Bern mit Stadtwappen; Grindelwald-Gletscher und Wetterhorn; Wengern-Scheideck.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

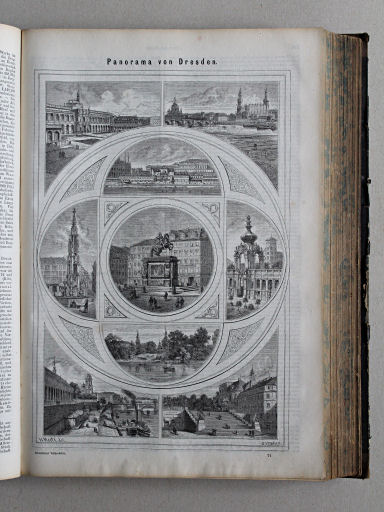

293. Panorama von Dresden XL

Beelden uit Dresden / Images from Dresden

Panorama von Dresden. (S. 293.) Oben das Museum, vom Zwinger aus gesehen, die Elbbrücke, die katholische Kirche; unten Quai und Brühl’sche Terrasse. In der Mitte das Monument August des Starken, drüber das Italienische Dörfchen, drunter der Zwingerteich, links Gutschmidts-Brunnen, rechts Pavillon im Zwinger.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

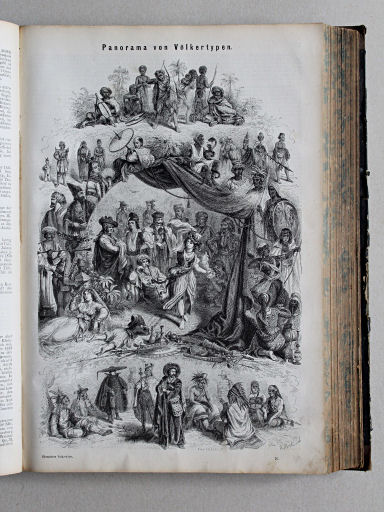

301. Panorama von Völkertypen XL

Beelden van volkeren / Images of nations

Panorama von Völkertypen. (S. 301.) Europa, das weltbeherrschende, nimmt die Mitte ein und ist (zu Gunsten des Malerischen) vertreten mit: Türkei, Spanien, Italien, Ungarn, Russland, Polen, Griechenland, Schottland, Tyrol. – Zur Linken Asien mit: Armenien (Frau), Borneo (Krieger), Hindustan, Persien, Arabien, China, Japan, Siam (Frau von Bangkok), Frau von Bombay. – Zur Rechten Afrika mit: Libyen, Dahome (Amazone), Algier (Mädchen aus Metlili), Habesch, Capland, Senegambien, Unter-Guinea, Egypten, Frau von St. Louis am Senegal, Krieger vom Stamme der Alabdeh. – Unten Amerika mit: Nördliches (Indianer); Peru, Brasilien, Quichua-Indianer, Mexiko, Patagonien. – Oben: Australien (Victoria) und Neu-Caladonien.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

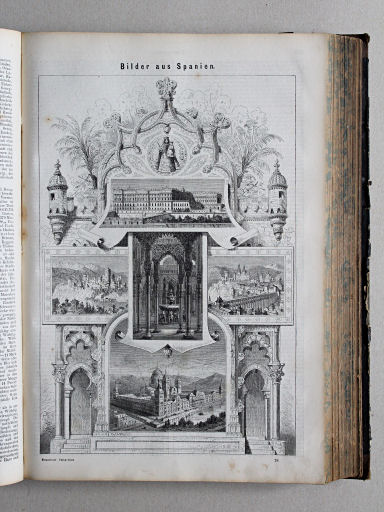

309. Bilder aus Spanien XL

Beelden uit Spanje / Images from Spain

Bilder aus Spanien. (S. 309.) Die architektonische Umrahmung repräsentirt die in Spanien vorherrschenden Baustyle: maurisch und gothisch. Die Vegetation ist vertreten durch Weinreben, Palmen und Granatapfelbäume. Unter dem Muttergottesbilde zeigt sich das königliche Schloss in Madrid. In der Mitte als Hauptbild: der Löwenhof in der Alhambra; rechts davon Ansicht der Stadt Segovia, links äussere Ansicht der Alhambra; unten der Escurial.

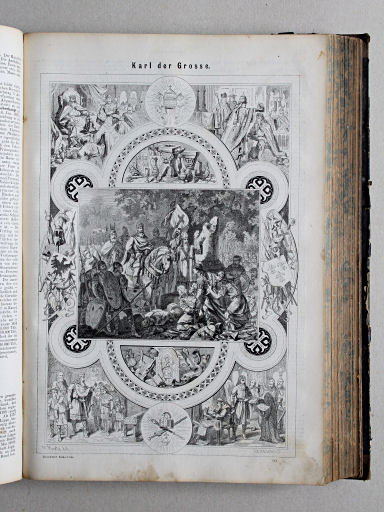

Karl der Grosse. (S. 317.) Das Hauptbild schildert die Unterwerfung der Sachsen. Karl hält, umgeben von seinen Heerführern, vor der zerstörten Irmensäule und empfängt die um Gnade bittenden Sachsenherzoge. – Die vier Eckbilder stellen Karl in Handlungen dar, die entweder von grosser politischer Bedeutung sind oder den Kaiser als weisen Regenten charakterisiren. Oben links empfängt Karl Abgesandte morgenländischer Fürsten, die ihm ihre Ehrfurcht bezeugen oder kostbare Geschenke bringen (Harun al Raschid). Rechts wird Karl vom Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt. – Unten links sehen wir Karl bei einem Schulbesuche: die fleissigen Kinder der Armen werden von ihm ausgezeichnet, die faulen Söhne der Vornehmen erfahren strengen Tadel – Rechts befindet sich Karl im Kreise von Gelehrten, Dichtern und Künstlern. Ein Architekt zeigt einen Bauplan vor. Neben sitzt ein gelehrter Mönch, mit Schreiben beschäftigt (Alcuin, oder auch Eginhard). – Zwischen den Eckbildern ist die höchste weltliche und geistliche Macht symbolisirt. Die Ornamentik der Umrahmung des Mittelbildes. gehört dem byzantinisch-christlichen Styl an; dazu rechts und links Kriegstrophäen mit Karls Hauswappen, oben und unten Produkte des Friedens: Architektur, Skulptur, Malerei, Musik, Dichtkunst u. s. w.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

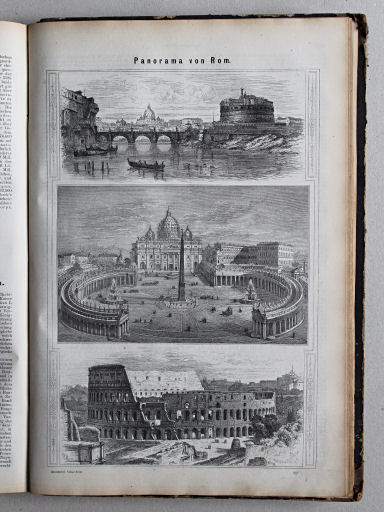

325. Panorama von Rom XL

Beelden uit Rome / Images from Rome

Panorama von Rom. (S. 325.) Die ewige Stadt mit Engelsburg und Tiberbrücke sondert sich nach unten in zwei Prachtstücke: 1) Peterskirche, die grösste der Welt, und Petersplatz, der bis zur Vorhalle der Kirche bei grösster Breite von 588′ eine Länge von 1,034′ hat und von den Colonnaden des Bernini eingefasst ist, mit dem von Caligula nach Rom gebrachte Obelisk in der Mitte und den beiden 43′ hohen Springbrunnen an den Seiten. 2) Das von Kaiser Vespasian gegründete von Titus vollendete Amphitheater aus Travertinquadern, gleichfalls das grösste der Welt, welches den Namen Colosseum führt und 87,000 Zuschauern Raum gewährte. Der äussere Umfang der Ellipse misst 1,683′, die lange Achse 591′, die kurze 508′, die Höhe 183′.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

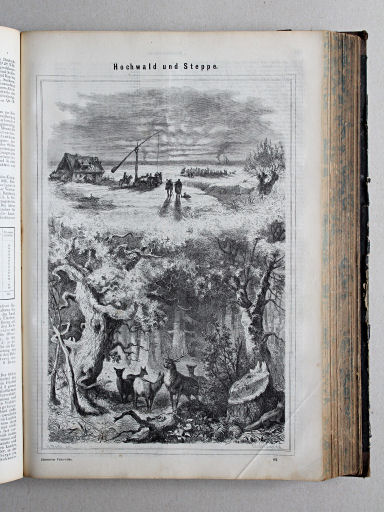

333. Hochwald und Steppen XL

Woud en steppen / Forest and steppes

Hochwald und Steppe. (S. 333.) Unser drittes Contrastbild führt herauf aus dem rothwildbergenden Eichen- und Buchenhain zu einer Puszta in der Theissebene, mit einsamer Schenke (Czarda), wo sich die vier Kasten der Schweinehirten, Rindviehhirten, Schafhirten und Rosshirten (nach aufsteigender Rangordnung) begegnen.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

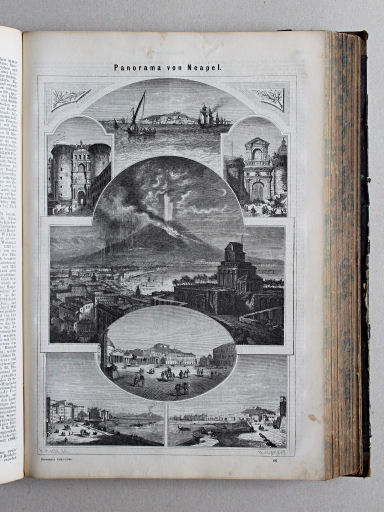

341. Panorama von Neapel XL

Beelden uit Napels / Images from Naples

Panorama von Neapel. (S. 341.) Unter der »Odorifera e Gentile,« vom Meer aus gesehen, links der Triumphbogen Alfons I. im Castello nuovo, rechts das Capua-Thor. Dann Vesuv-Ausbruch mit Ansicht der Stadt vom Castell St. Elmo aus. Unter dem Residenzplatz links die Strasse der h. Lucia, rechts nochmals Neapel, vom Castell del Carmine aus.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

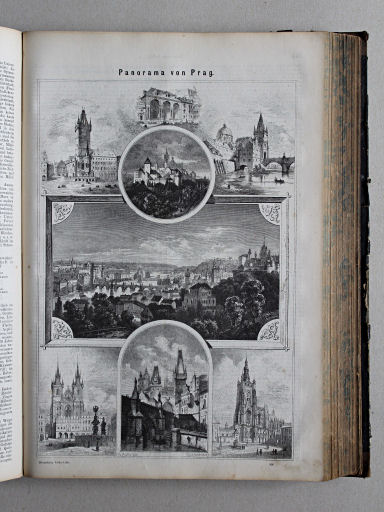

349. Panorama von Prag XL

Beelden uit Praag / Images from Prague

Panorama von Prag. (S. 349.) Ueber einer Stadtansicht von der Nordseite der Hradschin, darüber Wallensteins Halle, links das alte Rathhaus, rechts das Kreuzherrn-Kloster. Unten von links nach rechts: die Theinkirche, in welcher Tycho de Brahe’s Grabmal; die Brücke und Brückenthürme auf der Kleinseite; die St. Veitskirche.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

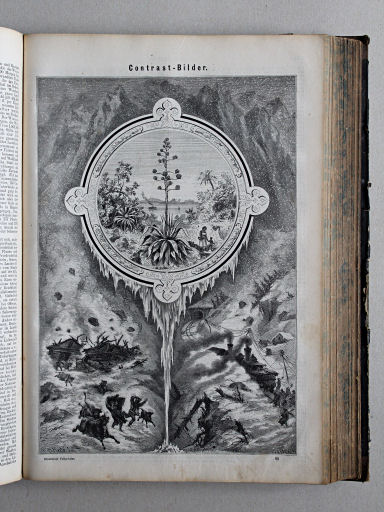

357. Contrast-Bilder XL

Contrasterende beelden / Contrasting images

Contrastbilder. (S. 357.) Zu vergleichen sind die Bilder auf Seite 237, 269 und 333. Die sonnige Landschaft gehört einer subtropischen Gegend an, wo die Aloë wild vorkommt. Als Gegensatz zu Aloë sind Eiszapfen angebracht, welche zwei Schneesturmscenen aus einander halten. Links sehen wir eine Lawine in den Schweizer Alpen, noch stürzend und vernichtend; rechts ist die Bahnlinie (Brenner- oder Pacific-Bahn) an einer Stelle dicht vor dem Tunnel verschüttet und wird von Arbeitern und mittelst des Schneepflugs freigemacht.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

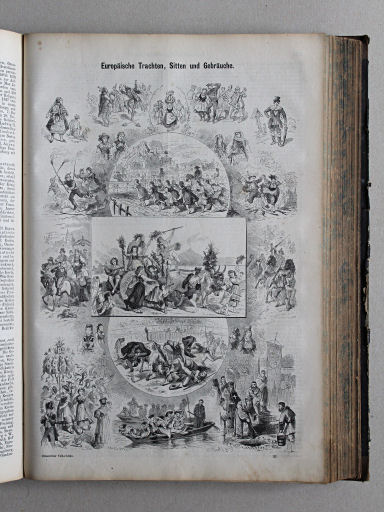

365. Europäische Trachten, Sitten und Gebräuche XL

Klederdrachten, zeden en gebruiken in Europa / Traditional costumes, customs and traditions in Europe

Europäische Trachten, Sitten und Gebräuche. (S. 365.) In bunter Folge reihen sich die Länder, aus deren Volksleben interessante Kostüme und Herkömmlichkeiten skizzirt sind: Preussen (Pommer’sche Tracht), Schottland (Schwertertanz), Polen (Erntefest in Sandomir); Ungarn (Czárdas), Baden (Tracht im Hauenstein); Bayern (Gegend von Miesbach), Schweiz (Berner Oberland), Montenegro, Griechenland (Eleusis); Frankreich (Weihnachtsfeier in der Bretagne), Württemberg (Schäferlauf in Markgröningen) , Elsass (Johannisfeuerspringen in Wilwisheirn); Schweden (Hochzeitszug in der Provinz Blekingen), Italien (Winzerfest im Neapolitanischen), Holland (Ringstechen in Seeland); Württemberg (Tracht aus Betzingen), Hessen (aus dem Hinterland), Spanien (Stiergefecht) , Dänemark (Faröer), Holland (Insel Marken in der Zuider-See); Preussen (Erntefest in der Uckermark), Preussen (Tauffahrt im Wendenlande), Russland (Weihe der Newa in St. Petersburg).

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

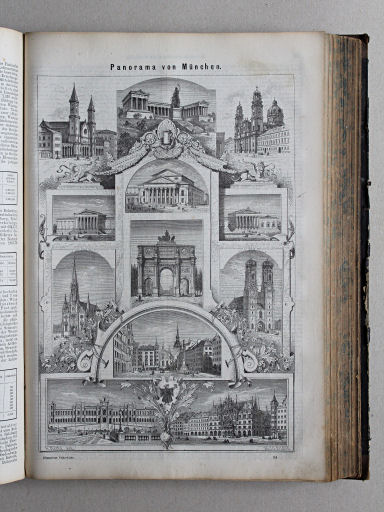

373. Panorama von München XL

Beelden uit München / Images from Munich

Panorama von München. (S. 373.) Isar-Athen und Hofbräuhaus- München vermengen sich auch im Bilde. Der linke Vertikalstreifen enthält: Ludwigskirche Kunstausstellungsgebäude, Auerkirche; der mittlere: Bavaria mit Ruhmeshalle, Hof- und National-Theater, Siegesthor, Marienplatz; der rechte: Theatinerkirche, Glyptothek, Dom z. u. l. Frau; der untere Längsstreifen, durch ein Münchner Wahrzeichen gespalten: Maximilianeum und Neues Rathhaus.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

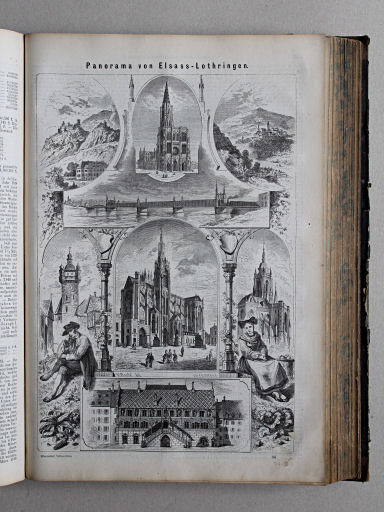

381. Panorama von Elsass-Lothringen XL

Beelden uit Elzas-Lotharingen / Images from Alsace-Lorraine

Panorama von Elsass–Lothringen. (S. 381.) Das neue deutsche Reichsland ist ergiebig an pittoresken Bauten und Landschaften. Den ersten Rang nimmt der Strassburger Münster ein; unter ihm die Rheinbrücke bei Kehl, dann die Kathedrale von Metz und das Rathhaus in Mülhausen. Links herab: die Ruinen St. Ulrich, Girsperg, Rappoltstein, aus der Umgebung von Rappoltsweiler; rechts herab: Gorze in Lothringen, und St. Martinskirche in Colmar. Elsässische Trachten und Landesprodukte ergänzen das Bild mit Staffage und Ornamenten.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

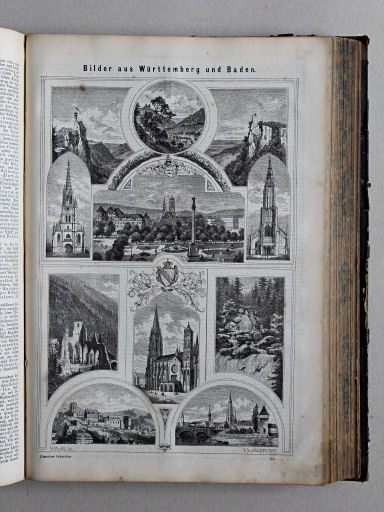

389. Bilder aus Württemberg und Baden XL

Beelden uit Württemberg en Baden / Images from Württemberg and Baden

Bilder aus Württemberg und Baden. (S. 389.) Dem Königreich sind die obern 6 Ansichten gewidmet, dem Grossherzogthum die 5 untern. Schwarzwaldbad Teinach, Schloss Lichtenstein links, Burg Reissenstein rechts (beide der Schwäbischen Alb angehörig), Stuttgart, Frauenkirche in Esslingen links, Ulmer Münster nach seiner projektirten Vollendung rechts. – Zwischen Allerheiligen und dem Wasserfall bei Triberg (beide im Schwarzwald) der Freiburger Münster; zu unterst links das Heidelberger Schloss, rechts Constanz.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

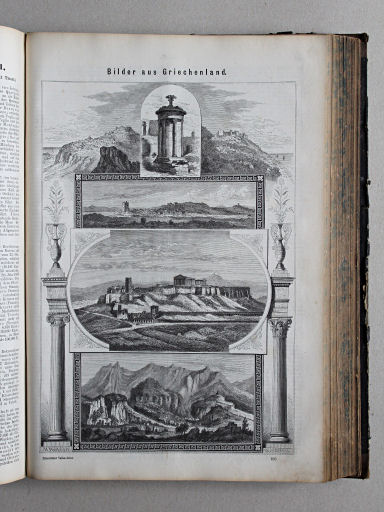

397. Bilder aus Griechenland XL

Beelden uit Griekenland / Images from Greece

Bilder aus Griechenland. (S. 397.) Links oben Melos, jetzt Milo, Fundstätte der berühmten Venus; rechts oben Arkadia auf Morea; die Mitte herab: Denkmal des Lysikrates in Athen, auch Laterne des Demosthenes genannt: auf viereckiger Grundmauer erheben sich 6 korinthische Säulen zwischen Marmorplatten und tragen eine flache monolithische Marmorkuppel, auf deren blumenartigem Untersatz einst der von dem athenischen Bürger Lysikrates gestiftete Dreifuss stand. Weiter herab die ehmalige Mysterienstadt Eleusis, gegenüber von Salamis. Endlich die beiden Glanzaugen von Hellas: Athen mit der Akropolis und Sparta mit dem Taygetus.

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

Reuschle, Illustrirter Volks-Atlas, 1875

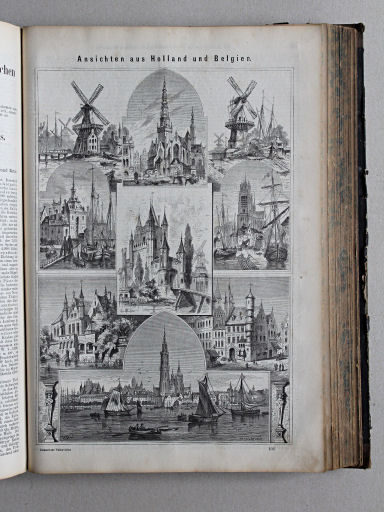

405. Ansichten aus Holland und Belgien XL

Beelden uit Nederland en België / Images from the Netherlands and Belgium

Ansichten aus Holland und Belgien. (S. 405.) Der niederländischen sind es 6 obere, der belgischen 3 untere. Dort Scenerie bei Haarlem, die Oude Kerk (alte Kirche) in Amsterdam, Scenerie bei Rotterdam, das alte Thor in Rotterdam, das Amsterdamer Thor in Haarlem, die Kathedrale in Dortrecht. Hier Altes Rathhaus in Brügge, (Freitags-) Marktplatz in Gent, endlich Antwerpen, von der Provinz Flandern aus gesehen.

HTML © M. Witkam, 2015