in 139 Haupt- und 161 Nebenkarten

auf 207 Kartenseiten

nebst vollständigem alphabetischem Namenverzeichnis.

Fünfte, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage.

Jubiläumsausgabe.

Herausgegeben von

A. Scobel.

BIELEFELD UND LEIPZIG

VERLAG VON VELHAGEN & KLASING

1906.

—————

Die Jubilämsausgabe des Andreeschen Handatlas, dessen Absatz nach der Berechnung der Verlagshandlung schon die Riesenziffer von 540 000 Exemplaren erreicht hat, liegt nunmehr elegant in Leder gebunden zum Preise von 32 M. fertig vor. — Die Verlagshandlung hat keine Anstrengungen gescheut, um diese Auflage zu einer

neuen Tat auf dem Gebiet des Atlantenverlages

zu gestalten. Der neue Andree trägt in eingehendster Weise allen Bedürfnissen Rechnung, die

Politik, Handel, Verkehr unserer Tage

an ein großes Kartenwerk stellen; er ist aber zugleich umfassend ausgebaut mit Rücksicht auf

strenge Wissenschaftlichkeit.

Die praktische Brauchbarkeit des Andree wird wesentlich vermehrt durch das große alphabetische

Namenverzeichnis,

das, als Gratisbeigabe zugefügt, mehr als 240 000 Namen aufführt

und das sofortige Auffinden jedes geographischen Punktes, jedes Ortes auf jeder der 300 Karten ermöglicht.

Wie in keinem gebildeten Hause ein Konversationslexikon fehlt, so sollte auch überall

ein großer Hand- und Spezialatlas

zu finden sein, als treu er Berater im Haus und im Kontor, wie für die Bedürfnisse des praktischen Lebens. Gegen alle früheren Auflagen hat die Jubiläumsausgabe eine so

durchgreifende Verjüngung und gänzliche Neubearbeitung

in allen Teilen des Atlas erfahren, daß sie als

ein völlig neues Werk

auf den Plan tritt, das namentlich auf dem Gebiete der Handels- und Wirtschaftsgeographie

Karten, wie sie kein anderer Handatlas aufzuweisen hat,

enthält und das durch die Reichhaltigkeit und die Schönheit der Karten nach wie vor unerreicht dasteht.

—————

Inhalt

der Jubiläumsausgabe von Andrees Handatlas

Mit Weglassung der Nebenkarten.

———

|

|

Dazu ein vollständiges alphabetisches Namenverzeichnis von etwa 240 000 Namen auf ca. 180 Registerselten im Format der Kartenseiten mit Einrichtung zu leichtem Auffinden aller im Atlas enthaltenen Namen.

Im Atlantischen Ozean war es. Mehrere Tage hatten wir nur Wasser und Himmel und Himmel und Wasser gesehen bei wunderbar ruhiger Fahrt. Unser prächtiger Lloyddampfer glitt so sanft durch die Wellen, daß selbst aus den ängstlichsten Gemütern die Furcht vor der Seekrankheit verschwunden war.

Nun, auf der Höhe von Kap Finisterre, machten sich lange Dünungswogen bemerkbar. Die Küste kam in Sicht, die kahlen Felsufer Spaniens und Portugals. Die Passagiere drängten sich an Backbord zusammen, die Ferngläser wurden geholt, das Suchen und Raten nach den einzelnen markanten Punkten der Küste begann. Selbst die phlegmatische Mevrouw, die bisher tagaus tagein auf ihrem Liegestuhl so unbeweglich verharrte, daß man sie für eine Wachspuppe hätte halten können, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit gleich anderen sterblichen Menschen recht konsistente Nahrung zu sich genommen haben würde, erhob sich langsam. Und erfreulicherweise warfen auch die zwei bildhübschen Hamburgerinnen, die ihren Bruder in Schang-hai besuchen wollten, die Romanbände beiseite und gesellten sich zu uns.

Ich entfaltete meine Karte. Da stand auch schon die blonde Älteste — sie war aber noch sehr jung und besonders hübsch — neben mir und beugte ihr feines Näschen über das Blatt. Das ist ja das Schöne auf solcher langen Fahrt, daß man bald ein wenig vertraut miteinander wird. Ein wenig — manchmal auch ein bißchen mehr. Wenigstens war mit einemmal dieser Allerweltsdoktor, der Schiffsarzt, auch zur Stelle und guckte auch auf meine Karte. Die beiden Köpfe, der blonde und der schwarze, berührten sich fast.

„Haben Sie ihn da auch drauf?“ fragte Fräulein Gabriele. „Den steilen Vorsprung dort drüben mit dem Leuchtturm? Mit dem Glase konnt’ ich eben sogar die schäumende Brandung sehen. Famos das —“

Der Doktor, der sich immer gern wichtig tat — er hatte nämlich sonst gar nichts zu tun, so unerlaubt gesund war alles an Bord — beugte sich noch ein wenig tiefer: „Das ist Kap São Vicente, gnädiges Fräulein,“ meinte er. „Ich fahre ja nun schon zum fünften Male diese Route, ich kenn’ mich aus. Aber auf dieser Karte wird das Kap nicht verzeichnet sein.“

„Oho!“ Das ging mir doch gegen den Strich. Ich führe nämlich auf allen meinen Reisen Kartenblätter mit mir, und auf meinen Andree, dem sie entnommen sind, laß ich nichts kommen. „Bitte, Herr Doktor … da haben wir den hohen Herrn schon … Kap São Vicente.“

Wie es so geht: während das Interesse an dem gewaltigen Felsturm schnell wieder erlahmte, wandte es sich der Karte in meinen Händen zu. Woher sie stamme? wollte die eine wissen. — „Aus Andrees Handatlas, gnädiges Fräulein.“ — „Hab’ ich auch in meiner Koje — immer!“ meinte der andere. — „Kann man unsere ganze Fahrt bis Schang-hai auf einer der Karten verfolgen?“ fragte Lotte, die zweite Schwester. „Selbstverständlich! Bis in alle Einzelheiten. Hier Karte 21/22.“ Ich mußte mit meinem kleinen Kartenschatz herausrücken, und die rosigen Fingerspitzen glitten auf ihnen entlang: Genua … Neapel … Port Said … Aden und immer weiter.

Dann gab es erstauntes Kopfschütteln und neues Fragen. Und schließlich saßen wir alle im Lesesalon um den Tisch, und ich sollte erklären, wie solch Kartenwerk eigentlich entsteht, sich zusammensetzt. Selbst der Doktor, der große Bazillenfischer, gestand, daß er davon gar nichts wisse. Vergeblich warnte ich: „Fräulein Gabi … es geht ohne einige trockene Vorbemerkungen nicht.“ Sie lachten mich aus: das wäre dann meine Schuld; ein Schriftsteller müßte auch den sprödesten Stoff anziehend zu gestalten wissen. Und im Übrigen hätten wir ja Zeit … und draußen zöge eine Regenböe herauf … Also begann ich —

„Jede Landkarte ist das in einer Ebene dargestellte Bild eines Teiles der Erde. Sie soll möglichst der Wirklichkeit entsprechen, wie jedes gute Bild. Ja mehr als dies, denn sie soll praktischen Zwecken dienen: man muß z. B. auf ihr Entfernungen richtig abmessen können. Natürlich hat die Genauigkeit, mit der das möglich ist, ihre Grenzen. Je größer der Maßstab ist, in dem ein Teil der Erdoberfläche auf einem Kartenbilde dargestellt wird, desto genauer, desto richtiger wird dies sein. In sehr großem Maßstab kann man aber nur ein kleines Gebiet darstellen. Wenn ein Gutsbesitzer oder eine Gemeinde sich z. B. eine Karte anfertigen läßt, so wird sie meist im Maßstab 1:4000 angefertigt. Es entspricht dann auf der Karte ein Millimeter einer Länge von vier Metern (4000 Millimetern) in der Wirklichkeit. Solch Kartenbild muß ja ganz genau sein, denn es muß die Grenzen des Einzelbesitzes, die Wege usw. bis ins Detail verzeichnen. Der Feldmesser, der solche „Katasterkarte“ aufnimmt, arbeitet daher auch peinlich genau; er mißt die einzelnen Entfernungen usw. wirklich mit der Meßkette ab.

Will man aber ein etwas größeres Gebiet auf einem Kartenblatt darstellen, dann muß man einen kleineren Maßstab wählen, denn sonst würde die Karte völlig unhandlich werden. Wir haben nun im Deutschen Reiche und in den meisten anderen Kulturstaaten zunächst die sogenannten Meßtischblätter. Es sind das Karten, meist im Maßstab von 1:25 000 (also ein Millimeter auf der Karte entspricht einer Entfernung von 25 Metern in der Wirklichkeit), die noch ganz scharf und genau alle Flüsse und Bäche, Gräben, alle Wege und Pfade, alle Formen der Ortschaften darstellen; auf denen man z. B. auch noch Laub- von Nadelwaldungen unterscheiden kann und auf denen man auch, wenn man sie richtig zu lesen versteht, jede Höhenerhebung abzumessen vermag. Diese Meßtischblätter werden von Offizieren und Beamten der militärischen Landesvermessung aufgenommen, den Topographen, die mit Meßtisch — daher der Name der Kartenblätter! — und mit der Kippregel — so heißt das entfernungsmessende Fernrohr, das Hauptinstrument der Topographen — in den schönen Sommermonaten alle Gegenden unseres lieben Vaterlandes unsicher machen, nachdem schon vorher die großen wichtigsten topographischen Punkte auf einzelne Höhen usw. durch die sogenannte Triangulation als Anhalt für ihre Arbeit festgelegt waren.

Auf Grund dieser Meßtischblätter werden dann, ebenfalls von der militärischen Landesvermessung, die Generalstabskarten hergestellt. Sie sind wieder in kleinerem Maßstabe angefertigt, für das Deutsche Reich im Maßstab 1:100 000, d. h. es entspricht ein Zentimeter einem Kilometer der Wirklichkeit. Natürlich muß auf ihnen schon scharf zwischen dem Wesentlichen und Unwesentlicheren unterschieden, das letztere vielfach weggelassen werden; sie können nicht mehr jedes einzelne Gebäude, jeden kleinen Graben verzeichnen. Aber man muß sich auf ihnen doch noch genau und gut auch im Detail orientieren können; der Soldat wie der fröhliche Wanderer oder Radfahrer z. B. muß auf ihnen noch alle Wege richtig verzeichnet finden.

Sie können sich diese drei verschiedenen Kartenarten vielleicht am besten vergegenwärtigen, wenn Sie sich vorstellen, wir machten eine kleine Luftballonfahrt. Wer von Hamburg nach Schang-hai fährt, darf das auch wagen; zumal in Gedanken ist es ganz ungefährlich. Wir erhoben uns also zunächst einige hundert Meter: dann haben wir unter uns noch ein ganz scharfes Bild der Landschaft mit allen Einzelheiten, selbst jeden Zaun sehen wir noch — das ist etwa die Katasterkarte. Nun werfen wir Ballast aus und steigen. Die Zäune verschwinden, die Bäche werden zu kleinen Silberstreifen, aber wir erkennen doch noch einzelne Häuser, wir erkennen noch die verschiedene Schattierung des Föhrenforst und des Buchenwaldes: da haben wir das Meßtischblatt. Wieder werden einige Sandsäcke entleert, der Ballon steigt rapide: der Bach erscheint nur noch als ein Fädchen, die Dörfer nur in ihren Umrissen, die Chaussee gleicht einer dünnen Stricknadel: das entspricht etwa dem Bilde der Generalstabskarte.

Wenn man nun ein Kartenwerk, einen Atlas —“

„Woher kommt denn eigentlich der Name Atlas?“ wurde ich unterbrochen.

„Atlas ist ein Gebirge Nordafrikas“ — erklärte der Doktor. „Atlas war einer der Titanen der griechischen Mythologie,“ meinte Fräulein Lotte sehr eifrig.

„Der letztere ist es, der merkwürdigerweise den Kartensammlungen den Namen gegeben hat. Auf alten Kartenwerken pflegte man nämlich auf dem Titelblatt den Titanen abzubilden, wie er auf seinen Riesenschultern die Himmelskugel trägt, und aus diesem Titelbilde leitete sich allmählich der Titel selber ab —

…Also wenn man einen Atlas, der die ganze Erde und noch einiges andere umfassen soll, nur aus einzelnen Generalstabskarten zusammenstellen wollte, dann wäre das ja sehr schön, aber höchst unhandlich. Man würde nicht einen Band, sondern einen großen Saal von Folianten erhalten, denn allein für das Deutsche Reich sind 674 solcher Karten vorhanden. Wir müssen in unserem Luftballon also höher steigen, wir müssen die Maßstäbe immer mehr verkleinern, um auf kleinerem Raum ein größeres Gebiet darstellen zu können, auf dem selbstverständlich alle Einzelheiten immer mehr zusammenzudrängen sind, immer mehr Unwichtigeres wegfallen muß. So erhalten wir Übersichtskarten: geographische Karten. Wer solch eine Karte nach dem vorhandenen Material, auf das ich noch zurückkomme, zeichnen will, muß sich aber stets nach dem Zweck der Karte richten und nach ihm den Maßstab, den er anwenden will, wählen. Der Zweck kann nun überaus verschieden sein. Denken wir einmal an unseren Andree hier. Da will man heut mit einem Blick, auf einem Kartenblatt, die ganze Route von Hamburg nach Schang-hai verfolgen: ergo muß der Maßstab sehr, sehr klein werden, wie auf der Weltverkehrskarte im Maßstab 1:90 000 000. Morgen wollen wir uns über einen beabsichtigten Ausflug nach der Sächsischen Schweiz orientieren und wünschen dringend den Weg von Herrnskretschen nach Rheinwiese zu finden: ergo muß eine Spezialkarte vorhanden sein, etwa im Maßstabe 1:250 000. Zwischen solchen Extremen liegen alle nur möglichen Zwischenstufen. Eins aber ist ohne weiteres verständlich: sobald die Maßstäbe kleiner werden, kann man Ortschaften, Straßen, Bahnen usw. nicht mehr nach ihrer wirklichen Ausdehnung im Bilde wiedergeben, man muß dafür möglichst charakteristische Zeichen einsetzen. Diese nennt man Signaturen. So z. B. für die Orte Kreise, die durch ihre verschiedene Größe zugleich die Höhe der Bevölkerungszahl andeuten können.

Ähnlich verhält es sich aber auch mit der Darstellung des Geländes, der Höhenunterschiede, von Berg und Tal. Bei den Meßtischblättern, von denen man große Genauigkeit verlangt, gibt man die Höhenunterschiede wieder, indem man Punkte gleicher Höhe durch Linien, sogenannte Horizontalen, verbindet; es entstehen dadurch gewissermaßen Schichten der Erdoberfläche, die Übereinander gelegen sind, und man kann die Höhenlage der einzelnen Punkte an den an die einzelnen Horizontalen geschriebenen Zahlen scharf ablesen. Bei den Generalstabskarten, den topographischen Karten, bevorzugt man eine Schraffierung, durch welche — dunkler oder heller — nicht nur die Höhe sondern auch die Steilheit widergespiegelt wird. Bei den geographischen Karten werden Höhen mehr in Gruppen dargestellt; Details können hier nur ausnahmsweise gegeben werden, wohl aber soll — wieder nach dem allgemeinen Grundsatze: dunkler oder heller — der Charakter des Gebirges, seine Höhe, seine Schroffheit angedeutet sein. Zahlen bei den Gipfeln, den Pässen, den wichtigsten Talpunkten müssen dann wieder die Zeichnung ergänzen, dem Verständnis zu Hilfe kommen.“ — —

Draußen schmetterte die Trompete und rief zum Lunch. Ich brach ab. Aber die jungen Damen bestanden darauf, daß ich die Lektion nach Tisch und — selbstverständlich — der Siesta fortsetzen müsse. Der Doktor rief zwar: „Nein, was die Mädchen von heute wißbegierig sind! Uns Ärzten pfuschen sie als Fräulein Doktor schon ins Handwerk. Nächstens werden sie Geographen und Atlantenmacher werden wollen!“ Aber er fand sich dennoch rechtzeitig wieder ein. Es mußte ihm doch wohl zwischen den beiden Blondinen merkwürdig gut gefallen.

Ich kam mir fast wie der alte Vater vor, der im Campeschen Robinson sein Wissen stückweise verzapft. Aber — vielleicht machte es freilich nur die holde Einförmigkeit der Seefahrt — aufmerksamere Zuhörer konnte er auch nicht gehabt haben, wenn er von Robinson Crusoe und seinem getreuen Freitag erzählte, als ich sie hatte. Rührend waren sie.

So begann ich denn:

„… Das Gerippe, sozusagen, hatten wir vorhin festgelegt. Um’s noch einmal zusammenzufassen in seiner Stufenfolge: zuerst die Triangulationsarbeit der Landesaufnahmen, die große Dreiecke über das Land legt, die topographischen Punkte bestimmt; die Herstellung der Meßtischblätter dann im Maßstab 1:25 000; die der Generalstabskarten im Maßstab 1:100 000; die der geographischen Karten in den verschiedensten kleineren und kleinsten Maßstäben.

Um Ihnen nun zu zeigen, wie sich auf all dem — und vielerlei anderem — ein großes Kartenwerk aufbaut, wie also ein Atlas entsteht, will ich anstatt Theorien zu entwickeln, lieber frisch in die Praxis hineingreifen. Ich darf das, denn ich stand — was Sie wohl schon bemerkt haben werden — unfern der Schmiede, als eins der größten und interessantesten Kartenwerke unserer Zeit geplant und durchgeführt wurde: Andrees Handatlas, den wir hier vor uns haben, und an dem ich als Beispiel Ihnen am besten das Werden eines Atlas und all die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen, zu entwickeln vermag.

Im Jahre 1873 begründete die Firma Velhagen & Klasing, die in Bielefeld und Leipzig angesessen ist, ihre Geographische Anstalt, d. h. eine Anstalt zur Herstellung von Kartenwerken; der damalige Leiter des Leipziger Hauses, Otto Klasing, berief den bekannten Geographen und Ethnographen Dr. Richard Andree an die Spitze dieser Anstalt, und es wurde sehr bald an die Vorberatungen zur Schöpfung eines großen Handatlas geschritten. Der leitende Gesichtspunkt dabei war folgender: Bisher galt der Besitz solch eines Kartenwerkes als Privileg der Reichen, denn es kostete 45 bis 60 Mark. Jetzt galt es, auch dem Minderbemittelten die Möglichkeit zu erschließen, einen in jeder Beziehung gediegenen, zuverlässigen, reichhaltigen Handatlas z u erwerben. Er durfte also nicht mehr als die Hälfte kosten, mußte womöglich noch billiger sein! Von vornherein wurde aber auch festgestellt, daß er nicht nur Landkarten, geographische Karten bieten, sondern gewissermaßen den ganzen Umfang des geographischen Wissens der Zeit in sich fassen sollte: es wurden ihm daher auch Völker- Religionskarten und andere Darstellungen beigegeben und ein umfassendes Ortsregister, auf dessen besonderen Wert ich noch zurückkommen werde.

Fast ein Jahrzehnt währten die Vorarbeiten, währte die angestrengte Arbeit aller beteiligten Faktoren. Dann erschien endlich im Jahre 1881 zum ersten Male Andrees allgemeiner Handatlas mit nicht weniger als 96 Kartenseiten und 96 Seiten Text. Er wirkte damals — es darf ohne Übertreibung gesagt werden — wie ein Ereignis! Noch niemals, in keinem Kulturland der Erde, war ein solches Kartenwerk für einen so erstaunlich billigen Preis dargeboten worden! Jetzt erst war die Karte Allgemeingut geworden, jetzt erst konnte jeder seinen Atlas besitzen, der Geschäftsmann, der Beamte, der Politiker, jeder gebildete Zeitungsleser. Und es zeigte sich nun auch, fast spontan, wie richtig die Verlagshandlung geurteilt hatte, wie groß das Bedürfnis nach solch einem guten, billigen Atlas war. Der Erfolg überstieg alle, auch die höchstgespannten Erwartungen.

Dieses Bedürfnis ist aber seit dem ersten Erscheinen des ‚Andree‘, wie der Atlas bald kurzweg genannt wurde, stetig weitergestiegen. Und das ist ganz erklärlich. Denn gerade in dem letzten Vierteljahrhundert entwickelte sich Deutschland zu einem der größten Industrieländer der Welt; Handel und Verkehr wuchsen in erstaunlicher Weise und umspannten immer mehr die ganze Erde. Eine Fülle von Entdeckungen erschloß uns das Innere Afrikas und Zentralasiens; weit drangen wir nach beiden Polen vor. Das politische Interesse des Gebildeten, der sich noch vor fünfundzwanzig Jahren fast ausschließlich mit Europa beschäftigte, muß jetzt das Erdenrund umfassen — man spricht von Weltpolitik und Weltverkehr. Unsere neuen Kolonien gliederten sich dem Reiche an und lenkten auch ihrerseits unserer aller Aufmerksamkeit in die Ferne. Unsere stetig anwachsende Handels- und Kriegsflotte durchkreuzt alle Meere; nicht nur unsere Blaujacken aber zogen übers Meer, auch Teile der Landarmee. Das sind alles Einzelfaktoren, die aber in ihrer Gesamtheit eins ergaben: daß jedes gebildete Haus sein gutes Kartenwerk haben muß und zwar einen Atlas der dauernd auf der Höhe der Zeit bleibt.

Daher ist der Andree denn auch fortgesetzten Umarbeitungen, Verbesserungen, Erweiterungen unterzogen worden. Jede neue Auflage brachte ihn in bereicherter Gestalt, immer mehr paßte er sich den ideellen und praktischen Zwecken an, denen er dienen will.

Ich erwähne das alles, um Ihnen zu zeigen, daß fort dauernd an solch einem Werk gearbeitet werden muß. Eine ganze Schar von Geographen, Zeichnern, Lithographen usw. ist unausgesetzt in der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing, die seit 1890 unter der Leitung von Albert Scobel steht, mit diesen Arbeiten beschäftigt, mit der Vorbereitung der neuen Auflagen. Schon 1887 war der Atlas auf 120 Kartenseiten angewachsen, dann stieg die Zahl auf 140 — die neueste Auflage brachte nicht weniger als 207 Seiten! Der Atlas folgte damit aber nicht nur den sich aus den gesteigerten Beziehungen zum Auslande ergebenden Bedürfnissen, nicht nur die Auslandskarten wurden vermehrt, umgearbeitet, ergänzt, erweitert; auch die Karten des Deutschen Reiches wurden völlig neu hergestellt und zwar in einem so großen Maßstabe, wie man ihn bisher vergeblich in irgendeinem derartigen Kartenwerk suchte: Blätter im Maßstab 1:750 000, 1:500 000, ja zum Teil 1:250 000. Große Neubearbeitungen waren u. a. für die deutschen Kolonien und für ganz Afrika nötig. Dazu kommen die Verkehrskarten für die verschiedenen Meere — mit den Einzeichnungen aller wichtigen Dampferlinien, so daß auch die Route unseres guten Steamers genau verzeichnet ist —, kamen Darstellungen der Eisenbahn-, Dampfschiff-, Telegraphenverbindungen bis herab zu den Karawanenwegen Afrikas. Auch den mehr wissenschaftlichen Forderungen wurde Rechnung getragen. Hierher gehören u. a. die schönen Kartenbilder zur Veranschaulichung der Höhen der Erdoberfläche und der Tiefen der Meere, der Verbreitung der Vulkane und der Vereisung, der Karten der Temperatur-, Luftdrucks- und Niederschlagsverteilung, der Verbreitung wichtiger Pflanzen und Tiere, und der Völker, Sprachen und Religionen. Mit echt deutscher Gründlichkeit und deutschem Fleiße wurden damit Karten geschaffen, die dem allgemeinen Bildungsbedürfnis entgegenkommen und auf alle Fragen aus den verschiedensten Gebieten des Wissens Aufschluß geben.

Das alles vorausgeschickt: wie entstehen nun die Karten?

Wir sahen als wichtigste Grundlagen die Meßtischblätter, die Generalstabskarten. Danach möchten Sie vielleicht annehmen, solch ein Atlas sei im wesentlichen ein Zusammenschweißen, eine rein kompilatorische Arbeit, bei der jene Karten einfach verkleinert würden.

Das wäre völlig vorbeigeschossen. Die Herstellung jeder Atlaskarte ist ein durchaus selbständiges Werk.

Die Größe, Breite, Höhe des Atlas ist gegeben, damit auch die Größe des einzelnen Kartenblattes. Über den Maßstab, in dem es gezeichnet werden soll, ist man sich klar geworden, indem man die Zwecke erwog, denen es dienen soll. Ich erinnere daran, was ich über die Karte der Seeverkehrswege und über die der Sächsischen Schweiz sagte. Nun wird zuerst die mathematische Grundlage, nämlich das Gradnetz der Karte berechnet und auf das Blatt aufgetragen —“

„Ferro, Greenwich …“

„Einen herauf, Fräulein Gabriele. Es stimmt wenigstens annähernd. Aber die Sache ist in der Praxis gar nicht so einfach. Weil die Erde nämlich — wenn auch das nicht ganz stimmt — eine Kugel ist, und es sich darum handelt, einen Teil ihrer Oberfläche auf einer Ebene wiederzugeben. Denken Sie sich einen Gummiball, der mit Figuren bemalt ist, aufgeschnitten und hier auf der Tischplatte ausgespannt: was das für Verzerrungen ergeben würde! Da muß also ausgeglichen, vermittelt werden.

Das ist aber nur der Anfang der Arbeit. Jetzt beginnt auf dem Blatt, mit Zuhilfenahme ganz kleiner, mit Bleistift ausgezogener Trapeze die Einzeichnung der Küsten, Grenzen, Flüsse usw. Was eingezeichnet werden soll und muß, was weggelassen werden kann, darüber muß sich die Leitung schon im voraus klar geworden sein: je nach dem Zwecke der Karte, je nach dem Maßstab mehr oder weniger. Sie muß auch bereits das grundlegende Material vorbereitet haben. Also einmal die oft erwähnten Generalstabskarten. Solche gibt es aber nur von den Kulturstaaten; für die anderen Gebiete müssen daher Reiseberichte und die Kartenskizzen in diesen herangezogen werden, touristische Bücher usw. Selbst für die Länder Europas ist aber eine Ergänzung des gewissermaßen offiziellen Materials oft geboten. Ich weiß z. B., daß für die neuste Karte der Schweiz in Andrees Handatlas nicht weniger als 668 Einzelkarten als Grundlagen dienten: 668 Karten, um eine neue herzustellen!

Das, was bisher auf das Kartenblatt gezeichnet wurde, nennt der Mann vom Fach, der ja selten ohne Fremdwörter auskommen kann, kurz und schön: die Situation. Es folgt nun die Einzeichnung der Schrift — eine viel wichtigere und viel schwierigere Frage, als Sie gewiß annehmen. Zu viel Schrift d. h. zu viel Namen machen jede Karte unübersichtlich, erschweren den praktischen Gebrauch; auf der anderen Seite drängt gerade die Rücksicht auf die Praxis dazu, möglichst viel in eine Karte hineinzugeheimnissen: um’s ganz vulgär auszudrücken, jeder Kartengebraucher möchte ja mindestens seinen Geburtsort, und sei’s ein Vorwerk bei Posemuckel, im Atlas finden. Da gilt es denn, eine goldene Mittelstraße innezuhalten, wieder kritisch, und zwar streng zu sichten, das Entbehrliche auszuschalten. Vielerlei Rücksichten sind dabei zu beobachten: so würde man, nur um ein Beispiel anzuführen, auf einem Kartenblatt vielleicht den Ortsnamen St. Privat entbehren können, ihn aber trotzdem seiner historischen Bedeutung halber, als Schlachtenname, einfügen. Aber auch auf die Größe der Schrift für die einzelnen Namen, auf deren Stellung muß Rücksicht genommen werden, damit jeder einzelne Name deutlich sichtbar wird und — je nach der größeren oder geringeren Bedeutung, die er verdient — stärker oder schwächer ins Auge fällt.

Jetzt haben wir schon Situation und Schrift. Nun gesellt sich als drittes das Terrain — wieder ein wunderschönes Fremdwort — hinzu, das Gelände, Berg und Tal. Das wird auf dem Kartenblatt durch — hellere oder dunklere, stärkere oder lichtere, weitere — Strichelchen, Schraffen genannt, eingezeichnet oder unter Umständen auch mit Pinsel und Tusche in verschiedenen Nuancierungen. Auch hierbei muß wieder das grundlegende Material der Spezialkarten großen Maßstabes sorgfältig gesichtet, das Wesentliche vom Unwesentlichen geschieden, es muß der kleinere Maßstab der Zeichnung scharf berücksichtigt werden. Gutes Einzeichnen des Terrains, zumal für Gebirgsländer — denken Sie z. B. an die Schweiz — ist eine Kunst, die wie jede Kunst neben ausgeprägtem Geschmack auch große technische Fertigkeit verlangt, wenn Übersichtlichkeit und Richtigkeit zu ihrem Rechte kommen sollen.

Soviel von der gewöhnlichen Atlaskarte. Nun sind im Andree aber auch vielerlei Karten, bei denen noch ganz besondere Vorstudien und Vorarbeiten erforderlich werden. Bitte, blättern wir einmal: da haben wir Sternkarten, Verkehrskarten, Sprachen-, Religions-, Volksdichte-Karten, Vegetationskarten, Karten über die Verbreitung der Tiere; in jeder neuen Auflage haben sich diese Blätter vermehrt. Solche Karten bedingen eine ganz besondere, streng wissenschaftliche Vorbereitung. Für sie müssen statistische Werke, Kursbücher, astronomische Veröffentlichungen, Seekarten unter Berücksichtigung der neusten Tiefseelotungen, dickleibige Bücher über die Tier- und Pflanzenwelt durchstudiert werden; die oft verschiedenen Angaben sind zu vergleichen; es muß wieder gesichtet, hier ausgemerzt, dort ergänzt werden. Was das bedeutet, mag Ihnen ein Beispiel erklären: als für den Andree letzter Ausgabe die Karte der wichtigsten Vegetationsformen bearbeitet wurde, zog man allein für den Erdteil Afrika an 150 verschiedene Karten, Reiseberichte, wissenschaftliche Bücher als Quellenmaterial heran.

So — jetzt wollen wir annehmen, die einzelnen Kartenblätter lägen in der Zeichnung vollendet vor, die Geographische Anstalt hätte ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Wir könnten damit zur technischen Herstellung der Karten übergehen, die ein Kapitel für sich bildet …

… Aber unser ausgezeichneter Herr Doktor hat schon zweimal nach der Uhr gesehen, und draußen scheint die Sonne. Klappen wir den Atlas zu, meine Damen. Morgen ist auch noch ein Tag. Und Sie, Doktor, bieten Fräulein Gabi den Arm. Wir wollen einen großen Spaziergang rund um unseren Apfelkahn machen …“

Es war wirklich wieder herrliches Wetter geworden. Wir schlenderten gemächlich, erst bis zur zweiten Klasse, dann vorn bis zum Zwischendeck. Meine zierliche kleine Begleiterin erzählte mir von Hamburg und von dem Bruder in Schang-hai, und der Doktor und Gabriele schienen sich erst recht vortrefflich zu unterhalten.

Plötzlich wandte sich Gabriele um, über das ganze hübsche Gesicht lachend: „Steht wohl Liebeseele im Andree … ausgerechnet Liebeseele?“

„Wie kommen Sie auf Liebeseele, gnädiges Fräulein?“

„Das ist ja einer der — in Zukunft — berühmtesten Orte der bewohnten Welt. Wenn man dereinst im Konversationslexikon nachschlagen wird nach Dr. Gustädt, einem der größten aller verstorbenen …“

„Ich lebe aber noch!“ warf der Doktor fröhlich dazwischen.

„Sie kommen auch erst nach Ihrem Tode ins Lexikon. Also nach einem der größten Pathologen, Physiologen, Psychiater, so wird man finden: geboren zu Liebeseele.“

„Liebeseele? Ein höchst poetischer Name. Ich gestehe aber meine Unkenntnis. Indessen können wir bei meiner Koje vorübergehen, ich hole den Andree noch einmal ans Tageslicht, und wir überzeugen uns im Register.“

So kamen wir auf das Namensregister zu sprechen, das eine der vortrefflichsten Eigenschaften des Andree ist. Nach einer Sekunde hatte ich aufgeschlagen: „Liebeseele 45/46 G 3.“ Und nach einer weiteren Minute fanden wir auf der Karte No. 45/46 den in Zukunft weltberühmten Ort unweit Swinemünde. Der Doktor war ordentlich gerührt, fast sentimental wurde er: „Da karretet man nun über die Meere und in die Tropen, wo’s so unnütz heiß ist. Ach, wer jetzt in Liebeseele, wer am kühlen Strande sein könnte. So am Meere entlang zu wandern, am heimatlichen Meere, ein lieb’ Seelchen am Arm …“ Er flötete förmlich.

Ich hielt es für geboten, durch seine Empfindungen einen Strich zu ziehen, indem ich den bei den jungen Damen erklärte, wie das Register eigentlich den Gebrauch des Atlas erst erschließe, wie es ermögliche, jeden Namen, der auf irgend einer der Karten enthalten sei, fast sofort aufzufinden. Das Ei des Kolumbus: im Register steht hinter jedem Namen erstens die Kartennummer, und zweitens stehen da eine Zahl und ein Buchstabe. Zahl und Buchstabe weisen mit untrüglicher Sicherheit auf eines der durch die Gradlinien gebildeten Vierecke hin; hat man aber dieses, so findet man auf dem beschränkten Raum auch gleich den Namen, nach dem man auf der Karte eine Stunde und darüber suchen müßte.

Übrigens ist es ein Beweis von der unausgesetzten Weiterbildung, die der Andree von Auflage zu Auflage erfuhr, daß das Register, das schon in der dritten Auflage 160 000 Namen umfaßte, in der jetzigen 250 000 Namen birgt. Und als ein Beweis für die Arbeit, die in ihm steckt, mag gelten, daß an diesem Namensverzeichnis 33 Personen, einschließlich der Setzer, ein halbes Jahr hindurch gearbeitet haben. —

Eigentlich meinte ich, die beiden jungen Damen hätten nun genug Atlantenwissenschaft in sich aufgenommen und würden mir den Rest erlassen. Aber ich täuschte mich. Sie fanden sich am nächsten Tage pünktlich wieder ein, und kaum saßen wir im Lesezimmer um den runden Tisch, so tauchte auch der Doktor auf. Er erzählte zwar, er hätte heut einen außerordentlich interessanten Fall — ein englischer Bub sei nämlich wirklich gefallen und hätte sich den einen Zeigefinger verstaucht —, aber merkwürdigerweise mußte der Fall oder Unfall seine Zeit nicht beschränken. Sofort saß er wieder neben Gabriele und heuchelte Wissensdurst.

„… also die Kartenzeichnung, gnädigste Hörerinnen, hochverehrter Herr Hörer, hatten wir gestern glücklich fertig. Sie wandert nun aus der kartographischen in die lithographische Abteilung, wo sie mittels Pausverfahrens auf eine Steinplatte übertragen wird. Eine jener merkwürdigen Steinplatten aus den berühmten Solnhofener Brüchen, die sich, wie keine anderen, zum Steindruck eignen und dank denen der große Senefelder diese wunderschöne Reproduktionsart erfand. Nach der auf den Stein durchgepausten Zeichnung graviert der Lithograph nun in die Fläche mit unendlicher Geduld und Sorgfalt Strich um Strich, alles aus freier Hand — und zwar verkehrt, im Spiegelbild, damit der Abdruck dann wieder das richtige Bild zeigt. Stellen Sie sich, bitte, vor, was das bedeutet: jede Schraffur der Geländezeichnung, jede Schriftlinie, jeden Punkt und jedes Pünktchen! Und zwar werden nach jedem gezeichneten Kartenblatt mindestens zwei Steine graviert, von denen der eine die Situation (Sie erinnern sieh noch, was diese bedeutet) und die Schrift, die zweite das Terrain, also Berg und Tal, die Höhenunterschiede enthält. Da beide nachher beim Druck ein Gesamtbild geben sollen, so müssen natürlich alle Einzelheiten bis aufs Tippelchen zusammenstimmen.

Der Laie macht sich schwer einen Begriff davon, welche Summe von Mühe, Arbeit, Sorgfalt zu dem allen gehört — wie groß auch die Kosten sind. Um das wenigstens anzudeuten, will ich einschalten, daß der Zeichner bei manch einem Kartenblatt 10, ja 12 Monate tätig ist, daß der Lithograph dann fast dieselbe Zeit gebraucht und daß die Herstellung manch einer Karte, ohne Papier und Druck zu rechnen, 12 000, ja 16 000 Mark kostet. Und solch eine Karte macht man heut dem Publikum für wenige Pfennig zugänglich!

Wir haben bisher die Kartenzeichnung und wir haben deren Übertragung auf den Stein kennen gelernt. Jetzt beginnt die Vervielfältigung, der Druck. Jedoch schiebt sich da noch eine Zwischenstation ein. Wollte man nämlich von den Steinen direkt drucken, so würden diese nach wenigen tausend Abdrücken ruiniert sein. Daher druckt man — ich vermeide eine komplizierte Auseinandersetzung des technischen Vorgangs — mit dem Stein zunächst auf eine glattpolierte Zinkplatte, die dann einem Ätzverfahren unterworfen wird, nach dessen Abschluß das Kartenbild in allen seinen Linien und Punkten auf ihr ein wenig erhöht, die ganze übrige Fläche ein wenig vertieft und somit für den Druck geeignet ist; trägt man — wieder um ganz vulgär zu sprechen — auf die erhöhten Konturen der Zeichnung vorsichtig Druckerschwärze auf, so wird letztere in der Druckmaschine das Bild der Zeichnung auf das Papier übertragen, ähnlich wie das Bild der Letternoberfläche bei jedem Buchdruck auf dem Papier erscheint.

So einfach das klingen mag, in Wirklichkeit ist der Druck, der seit dem ersten Erscheinen des Andree in den Ateliers der Firma C. Schönert (Inhaber R. Gaebler) in musterhafter Weise ausgeführt wird, ein höchst verwickelter, kunstreicher Vorgang.

Wir hatten ja nämlich nicht eine Zeichnung von jedem Kartenbild, sondern mindestens zwei, wie wir sahen: einmal nämlich eine Zeichnung mit Situation und Schrift, eine zweite mit dem Terrain. Wir hatten entsprechend für jede Karte mindestens zwei Steine und also auch mindestens zwei Zinkplatten. Die müssen nun für den Druck haarscharf aufeinandergepaßt werden. Aber das ist noch bei weitem nicht alles.

Die Atlaskarten sind ja nicht schwarz gedruckt, sondern in den verschiedensten Farben, wie ein Blick auf jede Karte zeigt. Daher gebrauchen wir nicht nur die Platten für den schwarzen Druck, sondern zahlreiche Farbplatten, oft acht, ja sogar zehn für eine Karte. Mittels dieser kann man nun aber nicht nur acht oder zehn verschiedene Farbennuancen herstellen, vielmehr deren eine fast unbeschränkte Zahl, indem man zwei verschiedene Farben übereinanderdruckt, um eine dritte zu gewinnen. Ungefähr nach demselben Rezept, das Sie ja kennen: wenn man z. B. blau und gelb mischt, erhält man grün. Auch das erfordert jedoch ein langwieriges, umständliches Ausprobieren, es werden wieder und wieder Probedrucke angefertigt, mit unermüdlicher Sorgfalt, bis alles nach Wunsch klappt und stimmt: bis all die verschiedenen Platten genau zusammenpassen und der letzte Gesamtdruck, zu dem sie alle ihr Teil liefern, harmonisch wirkt; bis der Druck, mit dem höchsten Raffinement der Kunst Gutenbergs ausgeführt, wirklich tadellose Bilder gibt.

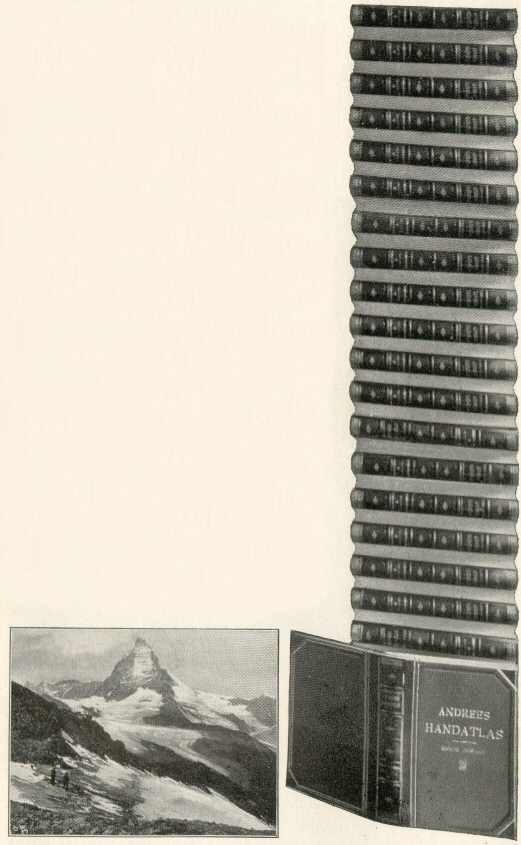

Größenverhältnis zwischen dem Matterhorn (4482 m hoch)

Größenverhältnis zwischen dem Matterhorn (4482 m hoch)

Dazu aber trägt der Drucker selbst nur einen Teil bei; ein anderer Teil des Verdienstes fällt der Papierfabrik zu. Der Laie denkt leicht: auf dem einen Papier druckt es sich ebensogut wie auf dem anderen. Das ist eine grundfalsche Vorstellung: auch die beste Druckerei kann auf schlechtem Papier keine guten Drucke liefern. Schon bei dem gewöhnlichen Buchdruck spielt die Qualität des Papiers eine große Rolle, wie viel mehr bei solch einem Kartenblatt, das, je nach der Anzahl der Platten, bis zu zehn Mal durch die Maschine gehen muß. Das Atlaspapier, das die Straßburger Papiermanufaktur in Riesenmassen liefert, darf sich, so oft es auch durch die Maschine wandert, auch nicht um den Bruchteil eines Millimeters dehnen und ziehen. Warum? Weil jede, auch die kleinste Ausdehnung schon bei dem nächsten Druck ein ganz falsches Bild ergeben würde: die Konturen würden nicht mehr aufeinander stimmen, die Farbplatten würden sich nicht mehr richtig decken. Wahrscheinlich haben Sie sogar schon irgendein schlecht gedrucktes Bild gesehen, bei dem irgendein Rot, irgendein Blau sich scheinbar verschoben hat, ‚verrutscht‘ ist. Das darf bei einem Atlasblatt nicht vorkommen. Und kommt es dennoch vor, so fliegt das Blatt rücksichtslos in den Ausschuß. Bei dieser Sorgfalt geht die Arbeit selbstverständlich nicht so schnell vor sich wie bei dem gewöhnlichen Buchdruck, kaum halb so schnell. Auch die modernsten Maschinen liefern kaum mehr als 3000 Drucke an einem Tag. und zwar — wohlverstanden — nur von einer Platte. Da wir nun aber wissen, daß zur Herstellung einer Karte acht Platten im Durchschnitt gehören, können wir uns sagen, daß acht Tage mindestens dazu erforderlich sind, um 3000 Blätter einer Karte herzustellen. Ich will Sie nicht mit wüsten Zahlen behelligen, aber spaßhaft ist doch das Exempel, das einmal aufgestellt wurde: die Gesamtzahl der einzelnen Drucke, die bisher für Andrees Handatlas die Maschinen in Bewegung setzten, übersteigt 15 Milliarden — von dem Register ganz abgesehen!

Fertig ist der Atlas mit dem Druck der Kartenblätter aber noch nicht. Inzwischen sind in der Grossbuchbinderei von H. Fikentscher nämlich die Einbände hergestellt worden — Muster von Solidität, denn solch Atlas muß bei seiner Schwere auch einmal schlechtere Behandlung vertragen können, ohne ‚aus dem Leim‘ zu gehen. Die Einbände sollen aber nicht nur dauerhaft, sie sollen auch geschmackvoll sein. Daher haben für jede neue Auflage echte Künstler Entwürfe geliefert, unter denen die Verlagshandlung dann sorgsam wählte. Jetzt wandern aus der Druckerei die gewaltigen Kartenstöße in die Buchbinderei, die Textbogen des Registers gesellen sich hinzu — und nun fügt sich endlich das Ganze zusammen, um dann hinauszugehen in alle Welt. Wirklich: in alle Welt! Denn der Andree ist überall zu finden, ist überall Hausfreund und getreuer Ratgeber, nicht nur wo Deutsche wohnen, auch unter Franzosen und Briten. Ein Vergleich mag Ihnen einen Maßstab für seine gewaltige Verbreitung geben, die alle Erdteile umfaßt: wenn man alle bisher gedruckten Andrees zu einer einzigen Säule aufeinandertürmen könnte, flach aufeinanderliegend, nicht etwa auf die hohe Kante gestellt, so würde diese Säule mehr denn fünfmal so hoch werden als das Matterhorn. Und das Matterhorn ragt 4482 Meter über den Meeresspiegel empor!“

…„Bravo!“ sagte der Doktor, und die beiden Mädchen klatschten in die Hände. Ich konnte stolz sein auf meinen Erfolg. Sie hatten wirklich bis zum Schluß rührend aufmerksam zugehört. Aufmerksamer jedenfalls als der gute Doktor, der immer seitlich schielte, vom Kartenblatt auf einen blonden Scheitel …

Am nächsten Tage mußte ich scheiden. Ich ging in Genua an Land. Aber als ich Abschied nahm, versprachen sie mir, gelegentlich Nachricht zu geben.

Die flog mir denn auch einige Monate später ins Haus. Drollig genug war sie. Nicht etwa — bewahre! — weil es eine Verlobungskarte war. Das hatte ich fest erwartet. Sondern weil unter den Namen, nur mir verständlich, einige mystische Zahlen und Buchstaben standen. Da war nämlich zu lesen: 157 E/F 7 und 45/46 G 3. Ich wußte, was es bedeutete, und wer’s nachprüfen will, mag das Register des Andree aufschlagen: Schang-hai und Liebeseele —

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

HTML-version © M. Witkam, 2006